पंकज मोहन का आलेख 'प्रेमचंद की अर्थी'

|

| पंकज मोहन |

भले ही हम यह दावा करें कि दुनिया का प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद भारत में ही रचा गया, लेकिन यह सच है कि हमारे यहां रचनाकारों को वह सम्मान प्राप्त नहीं है, जो और देशों में प्राप्त है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रेमचंद हिन्दी के सार्वकालिक लेखक थे। लेकिन उनकी अन्त्येष्टि एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही हुई। अगर अधिकाधिक की बात करें तो भी उनकी अन्त्येष्टि में सौ से अधिक लोग शामिल नहीं हुए। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि चीनी लेखक लू शुन और रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की अन्त्येष्टि में भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा इसलिए कि इन देशों में एक साहित्यिक संस्कार है। वहां के लोग अपने देश के रचनाकारों के साथ न केवल जुड़ाव महसूस करते हैं बल्कि सम्मान भी देते हैं। प्रेमचंद की अन्त्येष्टि में शामिल लोगों की संख्या को ले कर आजकल वाद विवाद चल रहा है। इस क्रम में पंकज मोहन ने एक शोधपारक आलेख लिखा है। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं पंकज मोहन का आलेख 'प्रेमचंद की अर्थी'।

'प्रेमचंद की अर्थी'

पंकज मोहन

8 अक्तूबर 1936 की सुबह काशी-स्थित अपने आवास पर जब प्रेमचन्द दातुन से मुंह धोने की तैयारी कर रहे थे, उनकी सांस अचानक उलटी चलने लगी। थोड़ी ही देर में वे छप्पन साल की उम्र मे इस दुनिया से विदा हो गये। प्रेमचंद ने देश और हिन्दी साहित्य की वेदी पर अपना सर्वस्व लुटाया, अपनी अंतिम सांस तक कलम का मजदूर बन कर स्वेद और रक्त से हिन्दी कथा की जमीन सींची और उसे शस्य-श्यामल बनाया, लेकिन उनकी शवयात्रा मे सम्मिलित हिन्दीसेवियों और साहित्यकारों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। लमही से आये उनके सगे-संबंधियों को अगर मिला कर देखा जाये, तो उनकी शव यात्रा में ज्यादा से ज्यादा पैंतीस-चालीस लोग शामिल थे। जब अर्थी को मणिकर्णिका घाट की दिशा मे ले जाया जा रहा था, किसी राहगीर ने उत्सुकतावश पूछा, 'कौन था?' बगल मे खड़े आदमी ने कहा 'कोई मास्टर था, मर गया।'

अमृत राय और नन्द दुलारे बाजपेयी ने शवयात्रा का उल्लेख किया। "आज" समाचार-पत्र में प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्ट उपरोक्त साक्ष्य का खंडन नहीं करता। "आज' के रिपोर्ट के अनुसार प्रेमचंद के अंतिम संस्कार के समय मणिकर्णिका घाट पर ‘साहित्यिकों की भीड़’ थी। आज के संवाददाता ने लिखा, "कितने लोग अरथी के साथ चले", लेकिन जब प्रेमचंद के नश्वर, पार्थिव शरीर को चिता पर चढाया गया, उस समय "बहुतेरे साहित्यिक और छात्र" वहां पहुंच गये थे। हमें "भीड़" शब्द को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। श्मशान घाट पर अंतिम दर्शनार्थ जुटे सत्तर-अस्सी (जो कुछ लोगो की नजर में सौ भी हो सकती है) की संख्या को भीड़ कहा जा सकता है। हजार और दो हजार लोगों का हुजूम ही भीड़ नहीं कहलाता। प्रेमचंद जैसे हिन्दी कथा-साहित्य के चक्रवर्ती सम्राट के अंतिम संस्कार में सौ लोगों की उपस्थिति हिन्दी को कलंकित करने वाला समाचार है, और मैं इसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि इस "न्यूजक्लिप" को पढ कर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का सभापति अपनी पीठ ठोक रहा है, गौरवान्वित हो रहा है और इस तथ्य को हिन्दी के उन्नत, समुज्ज्वल भाल का पुख्ता प्रमाण मान रहा है।

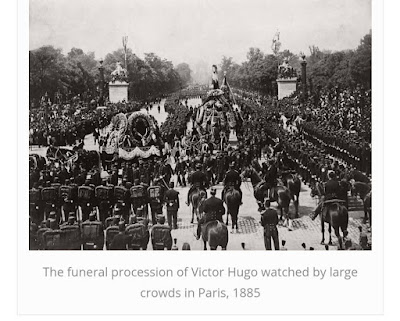

1 जून 1885 को फ्रांसीसी उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो की अर्थी के पीछे बीस से तीस लाख लोगों की भीड़ थी और 1936 में जब गोर्की का निधन हुआ, उनकी शवयात्रा जिसका नेतृत्व तत्कालीन सोवियत रूस का मुखिया स्टालिन स्वयं कर रहा था, में भी अपार भीड़ थी। प्रेमचंद के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा को, उनकी स्मृति को बनारस की जनता ने, हिन्दी समाज ने, देश ने उचित सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रेमचंद को वैसी श्रद्धांजलि नहीं दी, जैसी शरत चंद्र बाबू को दी, इसका उलाहना निराला जी ने 1939 में नेहरू जी को दिया।

अमृत राय की कालजयी पुस्तक में गलतियां हो सकती हैं और आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी की शवयात्रा-विषयक स्मृति सदोष हो सकती है, लेकिन "शवयात्रा" से सम्बन्धित इस स्थापना के खंडन के लिये हम श्मशान घाट पर जमा हुये स्वजन-परिजन और श्रद्धालुओं की संख्या का सबूत पेश नहीं कर सकते और न ही परवर्ती काल में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित शोक सभाओं की उपस्थिति का तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। असम्बद्ध प्रसंग के हवाले से किसी तथ्य को नकारने के प्रयास को तर्कशास्त्र में intentional fallacy या epistemic fallacy कहते हैं।

प्रेमचंद की मृत्यु के ग्यारह दिन बाद 19 अक्तूबर 1936 को चीन के शंघाई नगर मे चीनी कथाकार लू शुन ने पचपन वर्ष की अवस्था मे अंतिम सांस ली। माओ ने उन्हें "चीन की नई संस्कृति का सिपहसालार" कहा।

1936 में शंघाई को इंगलैंड, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसी साम्राज्यवादी ताकतों ने छोटे-छोटे हिस्सों मे बांट रखा था। शंघाई के आधे हिस्से में विदेशी रहते थे और आधे मे चीनी। शंघाई मे लू शुन के एक जापानी मित्र थे उचियामा। वे किताब की एक बड़ी दुकान के मालिक थे। जुलाई 1936 में ही जब लू शुन बीमार पडे, उचियामा ने जापान मे उनके उपचार की व्यवस्था की। जापान के अखबारों मे भी यह खबर छप गई। कोरिया के सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिक "तोंग-आ इलबो" में भी समाचार छपा जिसका शीर्षक था "लू शुन का जापान आगमन?" लू शुन ने कहा, "जापान जाने पर जापानी प्रेस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ मै स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर पाऊँगा।" 1911 मे छिंग राजवंश को धराशायी कर चीनी गणराज्य की स्थापना मे अहम भूमिका निभाने वाले चीन के राष्ट्रपिता सन यात सेन की धर्मपत्नी शुंग छिंग लिंग ने लू शुन को उपचार के लिये सोवियत संघ भेजना चाहा। लू शुन ने कहा, मैं लम्बे समय तक अपनी कर्मभूमि से दूर नहीं रह सकता। मुझे यहाँ रह कर अपनी अंतिम सांस तक साम्राज्यवादी और सामन्तवादी ताकतों के गुलाम साहित्यकारों को बेनकाब करना है।"

प्रेमचन्द की तरह लू शुन की मृत्यु भी सुबह हुई। जब लू शुन मृत्युशय्या पर लेटे हुये अपनी अंतिम सासें गिन रहे थे, उनके जापानी मित्र उचियामा ने तीन जापानी डाक्टरों को उनके उपचार के लिये भेजा था। पिछले कुछ महीनों से एक जापानी नर्स लू शुन की सेवा सुश्रुषा कर रही थी। मृत्यु के कुछ घ॔टे बाद उनके शव को मकान के निचले मंजिल पर जनता के अंतिम दर्शन के लिये रख दिया गया। दरबाजे पर एक रजिस्टर भी रख दिया गया ताकि आग॔तुक जन अपना शोक संदेश व्यक्त कर सकें। उस रजिस्टर मे नौ हजार लोगों ने शोक संदेश लिखे। शहर के गणमान्य नागरिकों से ले कर स्कूल-कालेज के छात्र, मजदूर, रिक्शा चालक सब आये। सबों की आंखों से आंसू छलक उठे थे। कई संस्थाओं और मजदूर संगठनों ने फूलमालायें भेजीं। चीन के सभी समाचार पत्रों ने इस समाचार को "देश के साहित्य सम्राट का निधन", "राष्ट्र की आत्मा का देहान्त" आदि शीर्षक दे कर प्रमुखता से छापा। जापान और कोरिया के अखबारों और रेडियो के माध्यम से भी लू शुन की मृत्यु का समाचार प्रकाशित-प्रसारित हुआ। लू शुन ने जापान के शेन्दाई नगर मे उच्च शिक्षा पायी थी और उनकी मुख्य रचनाओं के जापानी अनुवाद की उपलब्धता के कारण जापान मे उनके लाखों लाख प्रशंसक थे।

लू शुन अंत्येष्टि समिति के सदस्य की सूची मे चेयरमैन माओ, सन यात सेन की विधवा शुंग छिंग लिंग, उस समय चीन मे रह रही क्रान्तिकारी अमेरिकी लेखिका एगनिज स्मेडली आदि का नाम था। शंघाई के साम्राज्यवादी प्रशासक को भय था कि लू शुन की शवयात्रा साम्राज्यवाद-विरोधी जुलूस का स्वरूप धारण कर सकती है, इसलिए शवयात्रा को नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार सिपाहियों का एक दल तैनात था। शवयात्रा में शामिल हजारों हजार लोग "लू शुन जिन्दाबाद", "लू शुन अमर रहें", "चीन की जय", "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" आदि के नारे लगा रहे थे। गाने-बजाने वालों की एक मंडली "राष्ट्र की आत्मा, लू शुन" नामक मर्सिया गा रही थी। ताबूत पर बिछे चादर पर भी "राष्ट्र की आत्मा" शब्द अंकित थे।

पेकिंग (पेइचिंग) नगर मे लूशुन के भाई जो स्वयं एक बड़े लेखक थे, माता जी और अपने परिवार के साथ रहते थे। अस्सी वर्ष की माता जी ने कहा, काश, मेरी उमर भी बेटे को लग जाती। लू शुन की परिणीता जो आजीवन पति के प्रेम से वंचित रही, फूट फूट कर रोयी और दो महीने के भीतर ही चल बसी। लू शुन के पेइचिंग-स्थित मकान मे भी शोकाकुल जनता का हुजूम इकट्ठा हो गया।

प्रेमचन्द और लू शुन दोनों ने साहित्य के माध्यम से अपने देश की जनता की सोयी हुई चेतना को झकझोरने और उन्हें साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा देश पर थोपी गई महाजनी सभ्यता के खतरे से अवगत कराने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने सामन्तवादी ढांचे की सामाजिक संरचना की विसंगतियों और धर्म के नाम पर सदियों से चली आ रही पाखंड की दुकानदारी पर भी प्रहार किया। चीन मे लू शुन के बहुत से स्मारक हैं, विशाल पार्क हैं, उनके नाम पर स्कूल हैं, पुस्तकालय हैं, शोध संस्थान हैं। चीन में सन यात-सेन, माओ और उनके कार्यकाल के प्रधानमंत्री चौ सदृश चीन के दो-चार भाग्यविधाता अपवाद हैं - वहां भारत की तरह व्यक्ति के नाम पर स्कूल-कालेज खोलने या रोड का नामकरण करने की प्रथा या परिपाटी नही है। आज लू शुन का जन्मस्थान माओ के जन्म स्थान की तरह एक मशहूर पर्यटन स्थल है। हमें यह सोचना है कि हमने आधुनिक हिन्दी साहित्य के सबसे महान कथालेखक के लिये क्या किया।

प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनके समकालीन क्रान्तिदर्शी लेखक मन्मथ नाथ गुप्त ने लिखा, "जिस समय वे गये, उस समय हिन्दी वालों ने उन्हें नहीं पहचाना, आज भी पहचाना है या नहीं, इसमें सन्देह है।" बिहार के यशस्वी साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जो 1930 के दशक मे आचार्य शिवपूजन सहाय के साथ या तो बनारस में रहते थे या अक्सर आया-जाया चरते थे, ने लिखा, प्रेमचंद को न तो हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया और न ही उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक के योग्य माना गया। "मेरे यू. पी. के दोस्त माफ़ करें, उन्होंने जो इस सम्बन्ध में पाप किये हैं। उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। मेरे कानों में वह वाक्य गूंज रहा है, जो हिन्दी-सम्मेलन के एक बड़े अधिकारी ने, ब्राह्मण होते हुए, मुझसे कहा था - बेनीपुरी जी, आप इन कायस्थों के चकमे में आते हैं, आप तो ब्राह्मण ठहरे!”

2

प्रेमचंद के अंतिम संस्कार में बनारस के मात्र दो सम्मानित साहित्यिकों की उपस्थिति

प्रेमचंद के अंतिम संस्कार से सम्बद्ध कुछ पंक्तियों का रिपोर्ट जो "आज" समाचार-पत्र में छपा, का शीर्षक है, "प्रेमचंद जी: श्मशान पर साहित्यिकों की भीड़", लेकिन साहित्यिकों की तथाकथित "भीड़" में 'आज' के पत्रकार को सिर्फ दो ऐसे व्यक्ति दिखे जिन्हें तत्कालीन हिन्दी समाज में साहित्यिक के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। एक थे प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र तथा आधुनिक हिन्दी हिमगिरि के उत्तुंग शिखर जयशंकर प्रसाद और दूसरे थे हास्य विधा के अनन्य उन्नायक बेढब बनारसी।

स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद गौड की गणना बनारस के शीर्षस्थ विद्वानों में होती थी और आजादी की लड़ाई मे कूदने के पहले वे बीएचयू में विज्ञान के प्रोफेसर भी थे, लेकिन उन्हें साहित्यिक मानने मे मुझे संकोच होता है। वे "विज्ञान" पत्रिका के सम्पादक थे और उनकी पुस्तक "विज्ञान हस्तामलक" पर उन्हें उसी साल अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार "मंगलाप्रसाद पारितोषिक" प्राप्त हुआ था। उनका कर्मक्षेत्र विज्ञान-लेखन था। वे साहित्य-रसिक थे। उन्होंने प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' की भूमिका लिखी थी। वे प्रेमचन्द के हमउम्र थे, और उनसे बस एक साल ज्यादा उम्र पायी।

"आज" के यशस्वी सम्पादक बाबूराय विष्णु पराड़कर जिनसे प्रेमचंद जी अपनी मृत्यु के मात्र चार वर्ष पूर्व पहली बार मिले थे, साहित्यिक नही थे, वे हिन्दी पत्रकारिता-क्षितिज के सूर्य थे।

आज की रिपोर्ट में जैनेन्द्र कुमार का उल्लेख हैं। 1936 में वे उदीयमान कथालेखक थे जो मरणासन्न प्रेमचन्द के अनुरोध पर "हंस" के संपादन का दायित्व संभालने बनारस आये थे। नन्द दुलारे बाजपेयी बी. एच. यू. से एम. ए. करने के बाद काशी नागरीप्रचारिणी सभा में "सूरसागर" के संपादन कार्य में संलग्न थे। 1936 में वे साहित्यिक नहीं, युवा शोधप्रज्ञ थे। मौलवी महेश प्रसाद "आलिम फाजिल" बी. एच. यू. में उर्दू के प्राध्यापक थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक "कुरान सार" को "अरबी-फारसी के गुरु तथा आरंभिक पथप्रदर्शक श्री महेश प्रसाद मौलवी, आलिम-फाजिल के कर कमलों में" समर्पित किया है। डुमराव के मनोरंजन प्रसाद सिन्हा (1900-1971) काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लेक्चरर थे और 1929 में "युवक" (सम्पादक रामवृक्ष बेनीपुरी) में प्रकाशित और प्रतिबन्धित कविता 'सब कहते हैं, कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था’ के कारण उदीयमान कवि के रूप में चर्चित हो रहे थे। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की “झाँसी की रानी”- 'खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झाँसी वाली रानी थी’ से प्रभावित थी।

कृष्ण देव प्रसाद गौड़ कालेज के प्राध्यापक थे और बेढब बनारसी के नाम से व्यंग्य रचनायें लिखते थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां 1940 के दशक में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपना आत्म-परिचय इस तरह लिखा:

"काशी अविनाशी का अदना निवासी एक

नाम कृष्णदेव पर रंग नहीं काला है,

सेवक सरस्वती का दास दयानन्द का हूँ

टीचरी में निकला दिमाग का दिवाला है.

काव्य लिखता हूँ नहीं हँसने की चीज निरी

रचना में व्यंग्य और विनोद का मसाला है।"

21 वर्ष के युवा कांता नाथ पांडेय जो 1936 में हरिश्चंद्र इन्टर काॅलेज में हिन्दी और संस्कृत पढाते थे, कालांतर में अच्छे लेखक बने। उन्होंने "चोंच" उपनाम से हास्य-व्यंग्य की अच्छी रचनायें लिखीं और अपने विषय की छात्रोपयोगी पुस्तकों का प्रणयन "राजहंस' उपनाम से किया। आरा के भोजपुरी जी सम्पादक और लेखक थे जिनकी प्रतिभा का शतदल परवर्ती वर्षों मे पूर्ण प्रभा के साथ प्रस्फुटित हुआ। परिपूर्णानन्द वर्मा ने अपने अग्रज सम्पूर्णानन्द से प्रेरणा ग्रहण कर फिक्शन और नन-फिक्शन, दोनों विधाओं में छोटी-मोटी किताबें लिखीं, लेकिन साहित्यिक के रूप में उन्हें स्वीकृति नहीं मिली। उमा चरण पांडेय, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के अग्रज थे - उनसे बीस साल बड़े। उनका उपनाम "त्रिदंडी" था। पत्र-पत्रिकाओ में उनकी रचनायें छपी थीं, लेकिन उन्होंने अपने अनुज की तरह व्यवस्थित रूप से साहित्य-साधना नही की। कमलापति त्रिपाठी "आज" के उपसम्पादक थे और उनके कंधे पर नगर कांग्रेस कमेटी का भार भी था। उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता-कला पर कुछ पुस्तकें लिखी तो जरूर, लेकिन उन्हें साहित्यिक की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी।

|

| वाराणसी के आज समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट |

इस सूची में दो और नाम है - शिव नंदन सिंह और रामानन्द मिश्र। बनारस के एक पुरा छात्र जो मूलतः दरभंगा से थे, लेखक थे और स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ बिहार की समाजवादी राजनीति में भी सक्रिय थे (और जिनसे मैं 1973 में मिला भी था) का नाम था रामनंदन मिश्र। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में गिने जाने वाले ठाकुर शिव कुमार सिंह को मैं जानता हूं, लेकिन साहित्यिक शिव नंदन सिंह के अवदान से मैं अवगत नहीं हूं।

1936 में बनारस का विद्वत्-समाज काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मंगल देव शास्त्री, राम नारायण मिश्र, रमेश दत्त पाण्डे, ब्रज रत्नदास, श्याम सुन्दर दास, शिव कुमार सिंह, रायकृष्ण दास, सीता राम चतुर्वेदी, कृष्णा नंद जैसे सभासद/ वरिष्ठ सदस्य, रामचन्द्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशव प्रसाद मिश्र, पद्मनारायण जी आचार्य प्रभृत काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक या भगवान दास, नरेन्द्र देव, श्रीप्रकाश, बीरवल सिह और यज्ञनारायण उपाध्याय जैसे काशी विद्यापीठ के आचार्य को अपने नगर का गणमान्य व्यक्ति मानता था। स्पष्ट है, श्मशान पर प्रेमचन्द के अंतिम संस्कार के साक्षी बनारस के सिर्फ चार गणमान्य व्यक्ति थे - दो साहित्यिक, एक विज्ञान का लब्धप्रतिष्ठ लेखक और एक सम्पादकाचार्य। अगर प्रेमचन्द के पुत्र श्रीपत राय ने 1937 में पराड़कर जी को लिखा कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद हिन्दी लेखकों की तुलना में उर्दू के लेखकों ने उन पर बहुत ज्यादा लिखा या उनके दूसरे पुत्र अमृत राय ने "कलम का सिपाही" में अपने पिता की शवयात्रा की किसी गुमनाम शख्स की शवयात्रा से तुलना की, तो उसके पीछे प्रेमचन्द की विरासत के प्रति हिन्दी समाज की उदासीनता के कारण उपजा हुआ दर्द था।

जिस वर्ष प्रेमचन्द इस असार संसार से विदा हुए, उसी वर्ष मैथिली शरण गुप्त ने जीवन की पचासवीं सालगिरह मनायी। इस रजत जयन्ती के अवसर पर श्रावण और कार्तिक मास के बीच काशी के साहित्यिकों ने उनके सम्मान में अनेक साहित्यिक गोष्ठियाँ और अभिनन्दन-समारोह आयोजित किये। शुक्ल जी, प्रसाद जी, निराला जी, रामदास गौड़ जी, आचार्य केशव जी, हरिऔध जी, पराड़कर जी, बेढब जी आदि भारत-भारती के अनेक पुरोधाओं ने मैथिली-मान' ग्रन्थ के नाम से हस्तलिखित अभिनंदन-ग्रंथ विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्र-कवि को भेंट करने का निर्णय लिया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने विनोद के साथ कहा, "काशी में तो अभिनंदनीय दो ही हैं। अभिषिक्त कवि-सम्राट पं. अयोध्या सिह उपाध्याय और बिना मुकुट के महाकवि सम्राट जयशंकर प्रसाद। यह तीसरे अभिनन्दनीय की कल्पना कर ली, अब उसका नज़ारा देखो! ”

1936 में विजयादशमी के दिन राजेन्द्र प्रसाद ने "काशी नरेश के बाड़े में (भदैनी) अपार जनसमूह के समक्ष देश के भिन्न-भिन्न कोनों से आए हुए साहित्यिकों और राजनीतिज्ञ नेताओं की उपस्थिति में अभिनन्दन समारोह को अध्यक्षता की और महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को वस्त्र, पुष्पहार, पुस्तक आदि भेंट स्वरुप दी जाने वाली उपहार सामग्री देते हुये कहा, दस साल बाद जब वे साठ के हो जाएं, हस्तलिखित मान-ग्रंथ नहीं, उन पर केन्द्रित एक ऐसा ग्रंथ निकालो जो अच्छी तरह से संपादित हो और जिसमें अच्छे लेख, कवितायें और चित्र संकलित हों। दानवीर शिव प्रसाद गुप्त ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया।

पद्म नारायण जी आचार्य के अनुसार वैष्णव कवि "गुप्त जी काशी से एक अपार भीड़ के बीच पुष्पवर्षा के साथ विदा हुए थे", लेकिन "लिये लुकाठी हाथ" कबीर के पथ पर चलने वाले प्रेमचंद अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि बनारस से किस तरह परलोक के लिए विदा हुए? 'आज' के रिपोर्ट को साहित्यालोचन की अंतिम कसौटी नहीं माननी चाहिए और हमें तटस्थ भाव से सोचना चाहिए कि क्या सचमुच बनारस के नामी-गिरामी साहित्यकार उपन्यास-सम्राट का अंतिम दर्शन करने मणिकर्णिका घाट आये थे? तीस-पैंतीस साल के बीच के मनोरंजन प्रसाद, नन्द दुलारे वाजपेई या भोजपुरी जी अभी साहित्यकार के रूप में स्थापित नहीं हुए थे। जैनेन्द्र जी के दो उपन्यास- 'परख' तथा 'सुनीता' - छप गये थे। वे स्थापित कथाकार थे, लेकिन वे बनारस के नहीं थे। वे प्रेमचन्द के घर पर रह कर 'हंस' का संपादन करते थे। 1936 में महेश प्रसाद बीएचयू में उर्दू के प्राध्यापक थे, लेकिन प्रेमचंद जी उनको 1912 से ही जानते थे। उस समय वे हमीरपुर ज़िले में शिक्षा विभाग के सब-डिप्टी इंसपेक्टर थे और महेश प्रसाद आर्यसमाज के प्रचारक थे। वे महोबा में प्रेमचंद जी के घर पर रुके भी थे।

3

उपन्यास सम्राट के जीवन के अंतिम दिन: अमृत राय और कमला देवी (प्रेमचंद की सुपुत्री) के साक्ष्य

अमृत राय की पुस्तक "कलम का सिपाही" प्रेमचन्द की समस्त कृतियों, हजारों चिट्ठियों और प्रेमचंद से सम्बद्ध असंख्य संस्मरणात्मक लेख पर आधृत हैं। अमृत राय को जीवनी लिखने में पाच वर्ष लग गये। चूंकि हर जीवनीकार के पास सीमित समय होता है और उन पर प्रकाशक द्वारा प्रस्तावित पृष्ठ संख्या के दायरे की बाध्यता भी होती है, उसके लिये आलोच्य व्यक्ति के जीवन और कर्म के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना सम्भव नही होता। अमृत राय ने डाक्टर नन्द दुलारे बाजपेई के साक्ष्य के आधार पर प्रेमचंद की शवयात्रा तक की कहानी कह दी। यह हिन्दी की भावी पीढ़ी का दायित्व है कि देश-विदेश के पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में धूल चाट रहे प्रेमचंद विषयक सामग्रियों को ढूंढे, उनका सम्यक विश्लेषण करे, और वहां से अपनी कहानी शुरू करें जहां अमृत राय का वृतांत समाप्त होता है या उन प्रसंगों पर प्रकाश डालें जिन्हें उनके जीवनीकारों ने अभी तक नहीं छुआ है। नये साक्ष्य और सिद्धांत के आलोक में पूर्ववर्ती जीवनीकारों की स्थापनाओ के पुनर्मूल्यांकन की भी जरूरत है। सरस्वती का हर साधक अतीत के विद्वानों के कंधे पर खड़ा हो कर उपलब्ध शोध सामग्रियो में अपने नये प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है तथा ज्ञान के क्षितिज को नूतन विस्तार देता है। अमृत राय ने अगर मणिकर्णिका घाट पर प्रेमचन्द के अंतिम दर्शनार्थ उपस्थित साहित्यसेवियों का उल्लेख नहीं किया, तो इससे उनकी पुस्तक "अशिव, अशोभन और मिथ्या" कैसे हो गई और "उसकी विश्वसनीयता तार-तार" कैसे हो गई? उन्होंने श्मशान घाट की कहानी जो 'आज' समाचार-पत्र के रिपोर्ट में अंकित है, तो कही ही नही। स्पष्ट है कि अमृत राय की पुस्तक के बारे में व्योमेश शुक्ल का निष्कर्ष कि यह "सच्चाई को और ट्रैजिक बना कर पेश करने की वासना का नतीजा है" पूर्वाग्रह से प्रेरित है। व्योमेश शुक्ल ने "आज" के साक्ष्य जो प्रेमचंद-अध्ययन की महत्वपूर्ण सामग्री है, को प्रकाशित कर अच्छा काम किया है, लेकिन अमृत राय को कलंकित करने का उनका प्रयास अशोभनीय, अशिव और अभद्र है। प्रेमचंद ने अपनी किसी कहानी मे लिखा है, "खुशी के जोश में लोग कभी-कभी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो अभद्र होती हैं।

अमृत राय ने ही नहीं, प्रेमचंद के सभी समकालीन लोकधर्मी और आधुनिक चेतना-सम्पन्न लेखकों ने लिखा कि काशी के सम्भ्रांत साहित्यिक समाज में प्रेमचंद को यथोचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन हिन्दी-उर्दू जानने वाला भारत का आम आदमी जिसके लिए प्रेमचंद ने अपना खून सुखा कर सैंकड़ो कहानियां लिखीं और उपन्यास लिखे, ने उन्हें कथा-जगत के सम्राट के सिंहासन पर आदरपूर्वक बैठाया। आम जनता ने उन्हें सर आंखों पर इसलिए रखा क्योंकि प्रेमचंद ने जीवन के कठिन संघर्ष की भट्टी में तप कर साहित्य सर्जना की थी। मुसीबत के पहाड को देख कर वे कभी रोये नहीं - वे रोने वालों को मुस्कुराते हुए राहत देते थे, ढाढस बांधते थे, उनका हौसलाअफजाई करते थे।

मधुमती पत्रिका के जुलाई 1991 अंक में प्रेमचंद की सुपुत्री श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव जो उस समय 76 वर्ष की थीं, ने प्रो. लक्ष्मी नारायण दुबे को दिये गये साक्षात्कार में जो कहा, उसे पढने पर बनारस के कौन-से प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रेमचंद का सम्मान करते थे, हम आसानी से समझ सकते हैं।

प्रो. लक्ष्मी नारायण दुबे लिखते हैं, 'उनसे जब प्रेमचंद विषयक घण्टों बातचीत हुई और साक्षात्कार लिया गया तो वे बड़ी प्रसन्न हुईं। सम्पूर्ण वार्तालाप में प्रेमचंद नाम न लेकर सिर्फ 'बाबू जी' ही कहती रहीं, उनकी याद करके रोने लगीं। उनकी अविरल अश्रुधारा प्रवहमान हो गयी। समूचा प्रेमचंद-युग जैसे चलचित्र या दूरदर्शन की धारावाहिक श्रृंखला के सदृश्य गतिशील हो गया।'

कमला देवी ने प्रेमचंद के आखिरी दिनों का स्मरण करते हुए कहा, "मैं अंत समय में बाबू जी के पास काशी में रही थी। उनको 25 जून 1936 को पहली खून की उल्टी हुई। फिर दूसरा रक्त वमन 25 जुलाई, 1936 को हुआ। उनको पेट में पानी भरने की बीमारी हो गयी थी। वे अपने गांव जाना चाहते थे परंतु वहां चिकित्सा कैसे हो पाती? मेरी मां, मामा तथा जैनेन्द्र कुमार अंत समय में उनके साथ थे। उनको मेरी मां ने मंजन कराया और आठ अक्टूबर, 1936 को वे लुढक गये । फिर बेहोश हो गये और फिर उनकी चेतना नहीं लौटी। मैं जून, 1936 से दिसम्बर, 1936 तक काशी में ही रही थी। सागर में मुझसे मिलने पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी, वृन्दावन लाल वर्मा, मातादीन शुक्ल आये थे। मैं स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिलने गयी थी।'

प्रश्न : प्रेमचंद के साथ काफी समय तक रही। उनसे मिलने वाले साहित्यकार कौन-कौन थे ?

कमला देवी : कानपुर में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का घर हमारे घर के बहुत पास था। मैं अमृत राय को गोदी में बिठा कर उनके घर जाया करती और उनको 'चाचा' कहती थी। बाबू जी से उनके बड़े मधुर और घनिष्ठ सम्बंध थे। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि वे एक महान् साहित्यकार हैं। उस समय सारे साहित्यकार बड़ी सादगी के साथ रहते थे और वे लेखन से ही सम्बंध रखते थे, अन्य तरीकों से नहीं। लखनऊ में 'निराला' मिलने आते थे।

काशी में शांति प्रिय द्विवेदी, श्रीपत राय तथा अमृत राय को पढ़ाते थे। काशी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी अक्सर मिलने आते थे। जैनेन्द्र कुमार को तो बाबू जी ही ने बनाया। 'अज्ञेय' की कहानियों को भी प्रेमचंद ने ही छापा जो कि जेल से आती थी। 'अज्ञेय' नाम भी प्रेमचंद का ही दिया हुआ है, न कि जैनेन्द्र कुमार का। बाबू जी के जयशंकर 'प्रसाद' से बड़े घनिष्ठ सम्बंध थे। हम लोग बाबू।जी के देहांत के बाद प्रसाद जी के घर भी गये थे। वे प्रेमचंद की याद करके फूट-फूट कर रोने लगे ।

प्रेमचंद के प्रसाद के साथ मतभेद थे। वे प्रसाद की भाषा को पसंद नहीं करते थे। अक्सर घर में भी प्रसाद की चर्चा किया करते थे। प्रेमचंद भाषा के मामले में बड़े उदार तथा व्यापक थे। उनका अभिमत था कि हमें सब तरफ से शब्दों को हिन्दी में ले लेना चाहिए । प्रेमचंद के देहान्त के कुछ ही महीनों बाद तो प्रसाद की भी मृत्यु हो गयी थी।

सन् 1932-33 में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने भी प्रेमचंद को शांतिनिकेतन बुलाया था परन्तु वे नहीं गये। प्रेमचंद ने लिख भेजा था कि हम मध्यवर्ग के साधारण वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति हैं इसलिए इतना पैसा खर्चा कर।के, शांतिनिकेतन पहुंचना हमारे लिए सम्भव नहीं ।

एक बार किसी राजा ने भी प्रेमचंद को अपना जीवन चरित्र लिखने के लिए सादर तथा काफी धनराशि के प्रावधान के साथ आमंत्रित किया था परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया । प्रेमचंद का मत था कि लेखक को स्वांतः सुखाय ही लिखना चाहिए और आर्थिक प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए। साहित्यकार की कलम स्वतंत्र होनी चाहिए - उसे बेचना नहीं चाहिए।

प्रश्न : प्रेमचन्द का सपने का भारत क्या था?

कमला देवी : प्रेमचन्द भारत को प्रेमाश्रम के रूप में देखना चाहते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम दंगों के सख्त खिलाफ थे। वे साम्प्रदायिक एकता में पूर्ण विश्वास करते थे। वे प्रेम तथा मनुष्यता का संदेश देना चाहते थे। वे किसी भी प्रकार का विद्वेष या झगड़ा नहीं चाहते थे। वे शोषण के विरुद्ध थे। वे जात-पांत के विरोधी थे। वे अमीर-गरीब की खाई को पाटना चाहते थे। वे छुआछुत को मिटाना चाहते थे। वे लोक कल्याण के पक्षधर थे। वे मालगुजारों के अत्याचारों को खुल कर सामने लाना चाहते थे ।

साक्षात्कार के अंत में लक्ष्मी नारायण दुबे जी ने लिखा, "समूचे साक्षात्कार में ऐसा महसूस होता रहा कि जैसे प्रेमचंद की आत्मा कमला जी में विराजमान है। उनका अपने बाबू जी की याद करके, बारम्बार रोना और एक ममता-मण्डिता मां का स्वरूप बराबर अभिभूत करता रहा। प्रेमचन्द के देहान्त को 54 वर्ष हो चुके हैं परन्तु प्रेमचन्द के विशाल, बहुमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त वाङ्मय के अतिरिक्त, कमला जी में हम प्रेमचन्द तथा शिवरानी देवी दोनों का ही गंगा-जमुनी संगम पा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व तथा व्यष्टि स्वभाव को देख कर ही प्रेमचन्द का स्मरण हो आता है।"

4

उपसंहार

"प्रेमचंद की अर्थी" विषयक मेरे लेख को गहराई से पढने पर आपको पता चलेगा कि मेरी चिंता के केन्द्र में दो चीजे हैं - हिन्दी समाज में अपने महान साहित्यकारों के प्रति उदासीनता तथा हिन्दी शोध के स्तर की गिरावट।

आपको कोई भी ऐसा चीनी, जापानी या कोरियाई नहीं मिलेगा जिसने बीसवीं सदी के पूर्वार्ध के अपने युगप्रवर्तक कथाकार -- जैसे जापान के नात्जुमे सोसेकि, रयूनोसुके आकुतागावा, कोरिया के ली क्वांग-सू, किम तोंग-इन और चीन के लु शून, माओ तुन - की महत्वपूर्ण कृतियों को नहीं पढा होगा। 3 जून 2025 को कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ली चै-म्यंग ने अपने पहले भाषण में लेखिका हान कांग को उद्धृत किया।

आज भारत के हिन्दीभाषी समाज के कितने प्रतिशत लोग होंगे जिन्होंने अपने साहित्य में रुचि ली और 'गोदान', 'वोल्गा से गंगा' या 'वाणभट्ट की आत्मकथा' जैसी विगत सदी के पूर्वार्ध के कालजयी ग्रंथों को पढा?

जब किसी ने "आज' के गुमनाम पत्रकार के अति संक्षिप्त रिपोर्ट के आधार पंडित नन्द दुलारे वाजपेयी और बनारसी प्रसाद भोजपुरी जैसे युवा साहित्यिक जो प्रेमचंद की अर्थी के चश्मदीद गवाह थे, के संस्मरण को खारिज किया और इन संस्मरणात्मक निबंधों के आधार पर प्रेमचंद के अंतिम दिनो का चित्र प्रस्तुत करने वाले प्रेमचंद के जीवनीकार अमृत राय को गरियाया, तो मैंने यह कहने के लिये कलम उठाई कि बनारस रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह जैसे आलोचकों को शिल्पित करने वाला नगर है। अपने नगर की लाज रखो। अपना चेहरा चमकाने के लिये अमृत राय जैसे सावधानीपूर्वक लिखने वाले विद्वानों पर कीचड़ मत फेंको।

सुंदर प्रस्तुति

जवाब देंहटाएं