स्वप्निल श्रीवास्तव का आलेख 'कहाँ रहती है कवि की कविता'

|

| विनोद कुमार शुक्ल |

एक सवाल अक्सर उठता है कि कविता रहती कहां है जिसे कवि उठा कर अपनी कविताओं में दर्ज कर लेता है। किसी कवि के लिए यह सवाल जितना आसान होता है उतना ही परेशान करने वाला भी होता है। गंभीरता से देखा जाए तो यह समूची सृष्टि ही कविता की तरह है। सृष्टि में अपनी यह पृथिवी एक भाषा की तरह है तो पृथिवी पर जीवन एक शिल्प की तरह। यानी कि हमारे चारो तरफ कविता ही कविता है। बस जरूरत होती है उस सूक्ष्म दृष्टि की जो उसे महसूस कर कविता में दर्ज करे। विनोद कुमार शुक्ल ऐसे ही कवि हैं जिनकी कविता में उनके आस पास की आहटें करीने से दर्ज हैं। जहां तक आरोपों की बात है दुनिया का कोई भी कवि इससे मुक्त नहीं। आरोपमुक्त होना एक ऐसा छद्म है जिसे तमाम लोग ओढ़े रहते हैं। हमें यह तो मानना ही होगा कि यह दुनिया, यह जीवन बहुत बड़ा है। और हर कवि की अपनी सीमाएं होती हैं। विनोद कुमार शुक्ल के पुरस्कार मिलने पर तमाम बातें कुछ लोगों द्वारा उठाई गई हैं। ऐसे लोगों को उनकी कविताएं गौर से देखनी चाहिए जिसमें छत्तीसगढ़ का जीवन भरा पड़ा है। कविताओं की पंक्तियों और उनकी पंक्तियों के बीच दर्ज उस संघर्ष को पढ़ना चाहिए जिसे कवि ने अपनी अंदाज में लिखा है। जाहिर तौर पर उसमें वहां के आदिवासी भी हैं उनकी दिक्कतें और उनका जीवन भी। कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने विनोद कुमार शुक्ल के लेखन पर नजर डाली है। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव का आलेख 'कहाँ रहती है कवि की कविता'।

'कहाँ रहती है कवि की कविता'

स्वप्निल श्रीवास्तव

किसी कवि से मिलना एक काव्यात्मक अनुभव है, ये अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। हम किसी कवि की कविताएं पढ़ते हैं लेकिन जब हम उनसे कविताएं सुनते है तो कविता के अर्थ पढ़ने से ज्यादा स्पष्ट होते हैं। हमें कविता के पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है। हिन्दी के एक कवि होने के नाते मुझे हिन्दी के कई कवियों से मिलने के अवसर मिले। कुछ कवियों से मिलने के बाद खुशी हुई कि वे अपनी भाषा में नही अपने जीवन में भी सहज हैं लेकिन कुछ कवियों ने मुझे निराश किया। इस कोटि में वे कवि थे जो किसी संस्थान में या किसी बड़े ओहदे पर आसीन थे। थोड़ी प्रसिद्धि मिलने के बाद उनके भीतर अंहकर का भाव आ गया था। मुझे उनकी खुशफहमी पर दया आयी। जो कवि जीवन में सहज और सरल नही हो सकता है, वह अपनी कविता में कैसे हो सकता है। कुछ स्वनामधन्य कवियों में पारदर्शिता का भाव नहीं रह गया है। इधर जटिलता को काव्य मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, अमूर्तन को तरजीह दी जा रही है।

विनोद कुमार शुक्ल से हुई दो मुलाकातों की मुझे याद है। पहली मुलाकात हापुड़ में हुई थी जब वे अपने उपन्यास 'नौकर की कमीज' के प्रकाशन के सिलसिले में संभावना प्रकाशन में आये थे। इसके पहले उनकी कविताएं अशोक बाजपेयी के द्वारा संपादित 'पहचान' सीरीज में 'लगभग जयहिंद' के नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। उन्हें मुक्तिबोध फेलोशिप मिल चुकी थी जिसके अंर्तगत उन्होंने 'नौकर की कमीज' लिखी थी। मुझे उस उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ने का अवसर मिला था। मुझे लगा था कि इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने उपन्यास की भाषा बदलने का काम किया है। उन्होंने जीवन के छोटे–छोटे विवरणों और दृश्यों को अपनी भाषा में रूपांतरित किया है। इस उपन्यास में मध्य वर्ग और उसकी बिडम्बनाओं का त्रासद विवरण अंकित है। इस उपन्यास के नायक संतू बाबू हैं। उनके माध्यम से मध्यवर्ग के छोटे-मोटे दुख-सुख को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास की खूब चर्चा हुई। बहरहाल मैं उनके कवि रूप की बात कर रहा हूँ। उनकी कविताएं खोज–खोज कर पढ़ रहा था। इसी बीच उनकी लंबी कविता 'रायपुर संभाग' पूर्वग्रह में प्रकाशित हुई। उसे मैनें बार-बार पढा और अपने अंचल को याद करने लगा

सन 1980 के आसपास मैं गाजियाबाद जनपद के कई कस्बों में पदस्थ था। उन दिनों मैं हापुड़ में रह रहा था। वह ऐसा समय था जब हापुड़ रचनात्मक रूप से बहुत सक्रिय था। उस समय संभावना प्रकाशन के साथ शीर्षक प्रकाशन का संचालन सुदर्शन नारंग करते थे। 'पश्यन्ति' नाम की साहित्यिक पत्रिका निकलती थी जिसके संपादक कथाकार प्रभात मित्तल थे। उसका कविता विशेषांक बहुत चर्चित हुआ था। लेखकों की खूब आवाजाही थी। उसी दौरान विनोद कुमार शुक्ल हापुड़ आये थे। मैंने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया था। वे सहजता से आ गये थे। मैंने उनसे 'रायपुर संभाग' कविता को पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने जबाब दिया कि यह कविता मुझे याद नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि यह कविता मेरे पास है। मैंने पत्रिका का अंक उन्हें दिया। कविता पढ़ते हुए थोड़ी देर बाद उनका गला रुँधने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा - बस करिए विनोद जी। लेकिन उन्होंने अपनी इस लंबी कविता का पूरा पाठ किया। मैंने महसूस किया कि कविता पाठ के दौरान वे तकलीफ में थे। मुझे यह अपराध बोध हुआ कि मैंने क्यों इस कविता के पाठ के लिये उनसे कहा था। यह कविता उनकी कमजोर नब्ज थी जिसे उन्होंने।डूब कर लिखा था। यह कविता छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन के बारे में है, उसके उद्धरण देखें –

भोलापन बहुत नासमझी

पच्चीसों घुसने को एक साथ एक ही डिब्बे में

लपकते वहीं फिर एक साथ दूसरे डिब्बे में

एक भी छूट गया अगर

गाड़ी में चढ़ने से

तो उतर जाएंगे सब के सब

डर उससे भी ज्यादा

अलग अलग बैठने को बिल्कुल नहीं हिम्मत

घुस जायेगे डिब्बों में

खाली होगी बेंच

यदि पूरा डिब्बा तब भी

खड़े रहेगे चिपके कोनों में

इस कविता में कवि का अवलोकन और संवेदना दिखाई देती है, यह कविता पढ़ कर मुझे पुरबियों की याद आती है जो रेल में इसी मुद्रा में दिखाई देते हैं। वे पहली बार शहर रोजी–रोटी कमाने जाते हैं। इस तरह के कारुणिक दृश्य पर विनोद कुमार शुक्ल जैसे किसी कवि की निगाह जाती है। इस कविता को कई बार पढ़ चुका था लेकिन कवि के मुख से यह कविता सुन कर मैं कई दिनों तक उदास रहा। उसकी पंक्तियाँ दिमाग में गूजती रहीं। मुझे त्रिलोचन की कविता 'नगई मेहरा' की याद आ गयी। हालांकि उस कविता का संदर्भ अलग था लेकिन जब कोई कवि अपनी स्थानीय भाषा के बिम्ब और रुपक बांध कर कविताएँ लिखता है तो एक दृश्य सामने आ जाता है।

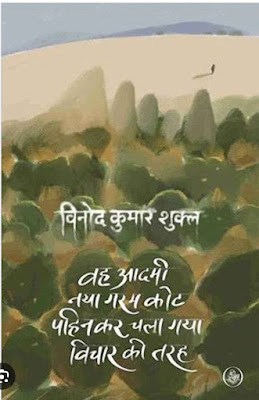

विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी मुलाकात अशोक बाजपेयी के सरकारी आवास भोपाल में हुई थी। उस सरकारी आवास का नाम चौहत्तर बंगले था। यह मध्य प्रदेश के नौकरशाहों का निवास स्थल था। विनोद जी का कविता संग्रह संभावना से आना था। संभावना के संचालक कथाकार अशोक अग्रवाल मेरे मित्र थे। उन्होंने मुझसे भोपाल चलने का आग्रह किया। जब हम भोपाल पहुंचे उनके बंगले में अशोक बाजपेयी के साथ प्रसिद्ध कथाकार सत्येन कुमार उपस्थित थे। विनोद जी को रायपुर से आना था। थोड़े इंतजार के बाद वे आये और उनके कविता संग्रह के शीर्षक पर विचार होने लगा। सबने अलग अलग शीर्षक बताये। विनोद जी इतने सरलमना थे कि हर शीर्षक पर हाँ कहते रहे। सत्येन कुमार ने कहा कि इस तरह कविता संग्रह का नामकरण तय नहीं होगा। अशोक जी बीयर मँगवाइए तभी बात बनेगी। बीयर पीते हुये यह विचार किया गया कि संग्रह का शीर्षक ऐसा दिया जाए कि जिसका नाम भिन्न हो। इस तरह इस संकलन का नाम -इस प्रकार – 'वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहन कर विचार की तरह' रखने का निर्णय हुआ। आज भले ही कविता संग्रहों के नाम लंबे रखे जा रहे हों, लेकिन उस समय किसी कविता का संग्रह का नाम इतना लंबा नहीं था। यह संग्रह 1981 में प्रकाशित हुआ। यह उनका स्वतंत्र कविता संग्रह था। लेकिन इस संग्रह का स्वागत नही हुआ, उसकी खूब आलोचना हुई। विनोद जी को 'भोपाल स्कूल का कवि' कहा गय। इस संग्रह की समीक्षा 1985 के 'पहल' के अंक में छपी, आलोचक शंभुनाथ जी थे। उन्हीं के शब्दों को पढ़ें – यह आक्रामक समीक्षा थी क्योंकि उसमें मैंने उन्हें नव्य–रूपवाद से जोड़ा था। मैंने बताया था कि मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थों को वह किस तरह ऐसे खास संकेतों बदल देते हैं जो पाठकों को अपरिचित संसारों में ले जाते हैं, जहां एक कोहरा होता है।

विनोद कुमार शुक्ल के ज्ञानपीठ सम्मान के बाद मिलने के बाद शंभुनाथ जी ने लिखा –बहरहाल तब से नदी का काफी पानी बह चुका है। मेरे विचार पहले से बदले हैं। नवरूपवादी शैली चुन कर भी वह अमानवीयताओं के बीच मानवीयता के तत्वों की ही तलाश करते रहे। उन्होंने उत्तरआधुनिकता से अपने को दूर रखा “यानी वे अब भी रूपवादी हैं और उत्तर आधुनकिता उनके भीतर अनुपस्थित हैं। विनोद कुमार शुक्ल के ज्ञानपीठ सम्मान मिलने के बाद उनकी आलोचना हो रही है। हिन्दी के प्रजातन्त्र में हर आलोचक को अपने विचार प्रकट करने के लिये स्वतंत्र थे। यही तो हमारी आलोचना की खूबी है कि हर पक्ष अपना विचार रखने के लिये आजाद है। इससे कवि और आलोचक का विकास होता है। दोनों पक्षों के आलोचकों की अपनी अपनी राय है। बहुमत ने उनके पक्ष में अपनी राय प्रकट की है। मुझे याद आता है कि जब रेणु का उपन्यास 'मैला आँचल' प्रकाशित हुआ था तो कतिपय आलोचकों ने उनकी खूब आलोचना की लेकिन कुछ समय बाद उसे एक आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा मिली और उसे प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास माना गया। उसके बाद तो इतिहास है। अज्ञेय को भी उनके जीवन काल में मान्यता नहीं मिली लेकिन उनके जाने के बाद सारे आरोप वापस ले लिये गए। निर्मल वर्मा अभी भी आरोपमुक्त नहीं हैं। उनका मुकदमा आलोचकों की अदालत में चल रहा है। हर कवि लेखक की अपनी पृष्ठभूमि और अनुभव होते वह उसी के आधार पर लिखता है कि अगर हम हर लेखक के लेखन में क्रांति का स्फुलिंग की खोज करेगे तो बहुत से लेखक खारिज हो जाएंगे, केवल आलोचक ही बचेंगे। यह भी तय है कि असली निर्णायक तो पाठक ही होंगे।

विनोद कुमार शुक्ल की आलोचना इस बात के लिये की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे जनसंघर्ष के विरुद्ध उन्होंने नहीं लिखा है। हर कवि का अपना स्वभाव और सीमा होती है। हर कवि नागार्जुन या मुक्तिबोध नहीं बन सकता है। लेकिन अगर ध्यान से उनकी कविताएं पढ़ी जाए तो उनकी कई कविताओं प्रतिरोध दिखाई देगा। उनकी कविता देखे।

“मजदूरों उस तरफ चलो

चलते रहो निहत्थे

रोक देने के लिये जिस तरफ

हथियारबंद पुलिस खड़ी है रस्ते पर

बढ़ो बढ़ते रहो उसी तरफ निहत्थे ऐसे कि

हाथ में वह फूल की टहनी भी न हो

जिसमें खिला एक फूल

दो अधखिली कली हो

अधिकतर लोगों ने उसे बुरा कहा

न्यायपालिका ने बल्कि हत्यारा भी

जितना मुझे उस आदमी के अच्छा होने का विश्वास था

उतना सत्ता और सर्वोच्च न्यायपालिका पर कभी नही था

वह एक गरीब आदमी था”

छत्तीसगढ़ पर उन्होंने कई कविताएँ लिखी हैं जैसे यह छत्तीसगढ़ जो है, मैं छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में वह झूठ बोल रहा है को जरूर पढा जाना चाहिए। यह उनके छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम का द्योतक है। वे अपने जमीन को नही भूल पाते। छत्तीसगढ़ की संस्कृति मध्य प्रदेश से अलग है। उसमें अधिकांश आदिवासियों का भू–भाग सम्मिलित है। विनोद जी मानवीय संबंधों के कवि भी है। यह उनकी कविताओं में लक्षित किया जा सकता है –वे प्रेम के कवि हैं, तुम खड़ी क्यों हो, इस छुवा-छुवाइल के खेल में, एक सुंदर लड़की को देखना भावप्रवण कविता है, इस कविता के उद्धरण को देखें।

एक सुंदर लड़की को देखना

सौन्दर्य को सुंदर देखना है

वह अकेली सुंदर लड़की

जब वह आयी जब वह गयी

बहुतों ने उसे देखा।

विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं पढ़ते हुए उनके उपन्यास 'दीवार में एक खिड़की रहती है' की याद आ रही है। यह ख्याल आ रहा है कि कवि की कविता कहां रहती है। यह जानने के लिये कवि के जीवन–स्थलों की पहचान जरूरी है। इसमें संदेह नही कि वे अपने ढंग के अकेले कवि हैं। अपने समकालीनों में उनकी भाषा और शिल्प अलग है। उनकी जमीन अलग है जिसे उन्होंने खोजा नही बल्कि वह विरासत में मिली है। यह सवाल लाजिमी है कि वे किस तरह के कवि हैं। उन्हें पढ़ते हुये यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उनका जन्म राजनांदगाव में हुआ है जो बार बार उनकी कविताओं में कौंध जाता है। यह मुक्तिबोध की प्रिय जगह थी जहां उन्होंने कालेज में पढ़ाया था। उनकी कविताओं में मुक्तिबोध की कोई छाया नहीं है। यह इलाका उनकी कविताओं में दिखाई देता है। यह उनकी कविता का निवास स्थल है जिससे वे अलग नहीं हुये हैं। हिन्दी के कई कवि किसी छोटे शहर कस्बे से बड़े शहर को अपना शरणस्थल बनाया है। इस तरह वे अपने ह्रदयस्थल से दूर हो गये और उनकी कविता के वर्ण्य विषय और संवेदना बदल गयी है। आदमी अपने रोजी रोटी की खोज में शहर जाता है यह उसकी मजबूरी है लेकिन अच्छे लोग अपनी भूमि को नही भूलते। इस संदर्भ में मुझे केदार नाथ सिंह की याद आती है। उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष कुशीनगर जनपद के कस्बे में बिताया। दिल्ली जाने के बाद उनका मोह इस क्षेत्र से नही छूटा। वे बार-बार इस क्षेत्र में आते रहे। वहाँ से वे कोई न कोई स्मृति ले कर जाते रहे और उसके बिम्ब अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते रहे थे।

इसी तरह विनोद कुमार शुक्ल अपनी जमीन पर बने रहे और अपने दुख सुख को कविता में दर्ज करते रहे। हिन्दी में स्थानीयता की बहुत चर्चा होती है। उसके बिना कविता वृत अधूरा होता है।विनोद जी की कविता में स्थानीय शब्द और रुपक बार-बार आते हैं और उनकी कविता को समृद्ध करते हैं। वह अपनी कविता में काव्य–कौतुक भी करते रहते हैं।

इधर हिन्दी आलोचना में उत्तर आधुनकिता का शोर है। भले ही हमारा समाज आधुनिक न हुआ हो अगर कोई आलोचक उत्तर आधुनिकता पद का प्रयोग नहीं करता तो उसे पिछड़ा मान लिया जाता है। उत्तर आधुनिक आलोचक को इस बात से खुशी हो सकती है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता उत्तर आधुनिकता के दायरे में नहीं आती है। इस मामले में वे ठेठ छत्तीसगढ़िया कवि हैं। उनकी कविता में पास–पड़ोस है। उनके शहर के लोग हैं। उनकी गतिविधिया हैं। उनकी कविता का अंश देखे

जो रिक्शे में लदे–फदे

बस अड्डे की तरफ से आते दिखे थे

मेरे पड़ोस में आयें

तब मैं सोच रहा था

किसके घर में

मुझे अच्छा लगा

हमारे समाज में पड़ोस की अवधारणा धूमिल होती जा रही है। साहित्य में भी पास पड़ोस नहीं रहा। ईर्ष्या और अदावत जैसे भाव देखे जा रहे हैं। पड़ोसी को संदेह की निगाह से देखा जा रहा है। आपसी संबंध अप्रसंगिक हो रहे हैं। लेखक बिरादरी में आपसदारी खत्म होती जा रही है। सबके अपने अपने स्टैन्ड और विचारधारा है। वे दिन हवा हुए जब लेखकों के बीच लंबी लंबी बहसें होती रहती थीं लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित नही होते थे। लेकिन अब थोड़ी असहमति के बाद छत्तीस का आंकड़ा खिच जाता है। विनोद जी कविता में सामाजिक रिश्ते बने हुए हैं। यह उनकी कविताओं से स्पष्ट है। वे उदारमना कवि हैं। यह कविता देखें –

जो मेरे घर कभी नहीं आयेंगे

मैं उनसे मिलने

उनके पास चला जाऊंगा

यह उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर

नदी जैसे लोगों से मिलने

नदी किनारे जाऊंगा।

इसी क्रम में उनकी कविता – 'चाहता हूँ पड़ोस में पूरा घर रहने लगे', 'दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नही है', 'घर वालों के साथ' कविता पढ़ते हुए उनके घर के प्रति गहरे अनुराग को जाना जा सकता है। हम जानते है कि किसी व्यक्ति के जीवन में घर की क्या भूमिका है। बेघर होने वालों की पीड़ा बहुत दुखदायी होती है। जिनके पास घर है वे जिंदगी की आधी लड़ाई जीत चुके हैं

विनोद कुमार शुक्ल जीवन के छोटी–छोटी घटनाओं को कविता का विषय बनाते हैं। उन्होंने लंबी कविताएं लिखी हैं लेकिन उनकी छोटी कविताएं सघन हैं। वे मितभाषी कवि हैं अतिरिक्त शब्द खर्च नही करते। विनोद जी साधारण को आसाधरण बनाने वाले कवि हैं। 'अल्केमिस्ट' उपन्यास के लेखक पाओलों कोएलो ने लिखा है कि साधारण सी दिखने वाली चीजें आसाधारण होती हैं। इस आलोक में अगर विनोद कुमार की कविताओं को देखे तो हम निराश नही होंगे। उनकी कविताओं में कोई अलंकरण नही है। वे बेहद सादगी के साथ अपनी बात कहते हैं। उनके यहाँ सम्प्रेषण का कोई संकट नहीं है। यही स्थिति उनके उपन्यास 'नौकर की कमीज', 'दीवार में एक खिड़की रहती थी', में देखी जा सकती है उसके पात्र संतू और रघुवर किसी दूसरी दुनिया से आये पात्र नहीं हैं। ये पात्र मध्यवर्गीय जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। बी बी सी के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनके उपन्यास के पात्र संतू बाबू और रघुवर में विनोद कुमार शुक्ल कितने है तो उनका जबाब था “मेरा ख्याल है कि पूरे हैं, रचनाकार आपनी रचना में पूरा होता है, जो नही होता वह भी होता है, जो होना चाहिए वह भी होता है। जब हम लिखते हैं तो सबसे पहली नजर अपने पर पड़ती है, अपनी जिंदगी पर पड़ती है।"

यह एक कवि-लेखक की ईमानदार आत्मस्वीकृति है। रेणु ने कहा था कि जो लेखक लिखता है वह उसकी आत्मकथा है. अगर लेखक का जीवन और स्वभाव देखना हो तो उसकी रचना में सहज मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लेखन में विश्वसनीयता की कमी होती है।

किसी कवि–लेखक को जब कोई सम्मान मिलता है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। हालकि किसी पुरस्कार/सम्मान से लेखक का महत्व नहीं बढ़ता, उसका मूल्यांकन उसके लिखे हुये के आधार पर किया जाता है। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्हें सम्मान नही मिला है फिर भी वे अच्छे लेखक हैं। जब से विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान मिला है, उनके साहित्य पर बहस शुरू हो गयी है। आलोचकों ने अपना पक्ष और विपक्ष खोज लिया है। यह जरूरी नहीं कि लेखक की आँख–मूँद कर प्रशंसा ही जाए। यह भी उचित नही है कि उन्हें निशाने पर लिया जाए। आलोचना में मध्यमार्ग भी होता है। किसी विचारधारा की अतिशयता उस विचारधारा का निषेध भी करने लगती है। हिन्दी में अक्सर आलोचना के लिये आलोचना लिखी जाती है और नयी धारणायें बनाई जाती हैं।

इस संदर्भ में मुझे चेखव के बहुपठित कथन की याद आ रही है। चेखव जैसे महान लेखक आलोचकों की तीर से नही बच पाये। यह कथन पढ़िये और इस आलेख को खत्म करने की अनुमति दीजिये – “आलोचक कुकुरमाछियों की तरह होते हैं, जो घोड़ों को हल चलाने नहीं देते। घोडा काम करता है तो उसकी एक एक रग तनी रहती है, पर तभी कुकुरमाछी पुट्ठे पर बैठ जाती है और उसे गुदगुदाने लगती है। पच्चीस वर्ष से मैं अपनी कहानियों की आलोचना पढ़ रहा हूँ लेकिन आज तक एक भी काम की बात और नेक परामर्श नहीं सुना।”

|

| स्वप्निल श्रीवास्तव |

सम्पर्क

स्वप्निल श्रीवास्तव

510 – अवधपुरी कालोनी

फैजाबाद , 224001

मोबाइल : 0941533236

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें