चंद्रकला त्रिपाठी का संस्मरण 'मेरे लिए निर्मला जैन'

|

| निर्मला जैन |

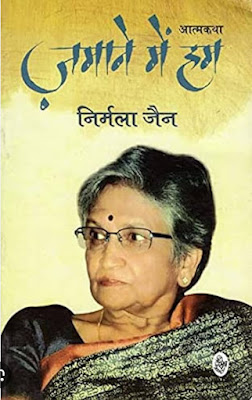

हिंदी साहित्य की जानी मानी आलोचक निर्मला जैन का 15 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। निर्मला जैन की आत्मकथा ‘जमाने में हम’ चर्चित रचनाओं में शुमार की जाती है। हिन्दी आलोचना में जिस समय पुरुषों का वर्चस्व था उन्होंने अपने दम खम पर अपनी सुप्रतिष्ठित जगह बनाई। डॉक्टर नगेंद्र के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में निर्मला जैन ही वह शख्शियत थीं जो कद्दावर साबित हुईं। उनमें धारा के विपरीत चलने का अदम्य साहस था। निर्मला जैन की स्मृतियों को नमन करते हुए आज हम पहली बार पर प्रस्तुत कर रहे हैं कवि आलोचक चंद्रकला त्रिपाठी का संस्मरण 'मेरे लिए निर्मला जैन'। पाखी में पहले ही प्रकाशित यह संस्मरण किंचित संशोधित और परिवर्द्धित प्रारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

'मेरे लिए निर्मला जैन'

चंद्रकला त्रिपाठी

निर्मला जैन को इतना जानने का मौका कि उनके विषय में कुछ लिख सकूं, उनकी जिन आत्मवृत्तांतपरक किताबों को पढ़ने से मिला बल्कि शिद्दत से यह महसूस हुआ कि वे भी आत्मसंघर्ष की कठिन आंच से गड़ी हुई शख्सियत हैं, वे किताबें हैं, 'दिल्ली शहर दर शहर' और 'इस जहां में हम' के अलावा 'कथा समय के तीन हमसफ़र भी'। इन किताबों में उनके व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष सहित वह परिदृश्य भी आया है खासकर वह जिसे वे ज़माना कहती हैं और जिसके भीतर से उन्हें अपनी कंपोज्ड और तीक्ष्ण दृष्टि संपन्नता मिली और यह आरंभ भी जिसने उन्हें आत्मपर्याप्तता में साबित होने का आत्मविश्वास और बल दिया।

अपने आत्मकथात्मक वृत्तांत में वे अपने निजी को महिमान्वित रूप में उड़ेलने की ओर न जा कर 'इस जहां में हम' लिखती हैं और जहान में जारी हाशियाकरण को उसके सही छोर से समझना शुरू करती हैं। अपने उसी यथार्थवादी तेवर के साथ जो बहुत सारे छद्म और छल प्रपंच समझते हुए मजबूत हुआ है, उल्लेखनीय यह है कि उसे समझना कभी आसान नहीं था और कहना तो और भी नहीं। पहली बार जब उन्हें देखा था अपने विश्वविद्यालय में आयोजित किसी सेमिनार में मंच पर बैठी ठसक के रूप में अनुभव किया था। एक गर्वीली विहंसती छवि थीं वे और सजग सन्नद्ध सी नज़रों से सब कुछ का जायजा ले रही थीं।

हमारे इस विश्वविद्यालय का अकादमिक संसार एक ही शख्सियत की प्रसिद्धि में डूबता तिरता था और निस्संदेह वे मशहूर थे बहुत और बेशक वे भी संघर्ष की तपी हुई राह चल कर इतनी व्यापक प्रसिद्धि तक पहुंचे थे, वे यानी नामवर सिंह। नामवर सिंह बीएचयू का एक अभिन्न संदर्भ थे। यह विश्वविद्यालय उनका अल्मामीटर था। हमें भी इसका गुमान था। इसलिए शायद नामवर सिंह हमारे लिए विद्वता का वह बटखरा वे जिसमें सबसे बड़ा वजन वही थे। यह जरूर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से ऊपर का वैदुष्य अवश्य ही कोई नहीं था, वे साहित्य की संस्कृति का वह शिखर थे जिनके संदर्भ से साहित्य में व्यापती नवता को जड़ें मय्यसर हुई और जातीय संवेदना और भाषा से जोड़ का नैरंतर्य भी मूल्यवान है, यह दृष्टि मिली। यही वह चिंतन भूमि थी, जो नामवर जी की भी शक्ति थी और उस समय साहित्य में जगह लेते आंदोलनों को जांचने का नजरिया भी। अज्ञेय बनाम मुक्तिबोध का द्वैत उस समय का प्रचलित मुद्दा था। कांग्रेस फॉर कल्वरल फ्रीडम को संदेहपूर्वक देखे जाने के सिलसिले थे, शिविर प्रपंच भी थे ही और साहित्यकारों की कैटेगरी सूची वगैरह के क्रम भी थे। ये दिल्ली वाली हलचलें थीं, इनका राग विराग भी था। बनारस के अकादमिक औरा में भी इसकी दखल कम न थी। इससे संबंधित कई प्रसंग यादों में हैं मगर यह उन्हें संकेत भर में कह देने का मौका है इसलिए यहां इतना ही।

उस दौर वाली पॉलिमिक्स की बात करें तो उसमें भी अपने उफान थे। मंच से चली हुई बहसें या स्थापनाएं श्रोताओं में भी अपना अपना पक्ष विपक्ष बना ही लिया करती थीं और अजब तरीके की विचारोत्तेजकता छा जाया करती थी। लोगों को कहते हुए सुना जा सकता था कि नामवर जी ने यह कहा, तो कोई कहता नामवर ने यह कैसे कह दिया? वगैरह। कुछ लोग नामवर सिंह के तकों को सही और अकाट्य मानते और अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ते और कुछ वहीं उसे निरस्त करने में आकाश पाताल एक कर देते। यह था वह माहौल जिसके घर्षण से चिंगारियां कम फुलझडियां अधिक छूटा करतीं। हम सभी अकादमिकी को संवादी से अधिक विवादी अखाड़ा मान लेते। यह हमारा किसी हद तक मनोरंजन भी था। महीनों ये बातें हमारे आस-पास चटक होती हुई टहलती रहतीं। यह जो परिदृश्य था उस समय उसमें साहित्य को समाज, संस्कृति, इतिहास और परंपरा आदि के वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखा जाना शुरू हो चुका था इसलिए चुनौतियां बड़ी थीं। अनेक अनुशासनों में आवाजाही से आते हुए निष्कर्ष थे। बड़े अध्ययनों का बोलबाला था। प्रामाणिकता के दावे चलन में थे। जो जितने विस्तृत संदर्भ ले कर अपनी नई स्थापनाओं तक पहुंच रहा था, उसका उतना ही बड़ा नाम हो रहा था। यह संस्कृति दिल्ली में फल-फूल रही थी। आलोचना में प्रचलित हो चुका था साहित्येतिहास का पुनर्पाठी रवैया। यह उसका उत्प्रेरक तत्व था उन दिनों। समाजशास्त्रीय आलोचना से धीरे-धीरे इतिहास के अंत वाली उत्तर आधुनिक वैचारिक सरणियां पश्चिम से सरकती भारतीय चिंतन परिदृश्य में आ जाने वाली थीं और परंपरा और आधुनिकता के सह संबंध की थाह लेने का नज़रिया अपनी नई तैयारियों में था। यह सब कुछ हमारे लिए कभी औचक तो कभी अचरज की तरह का ज्ञान था। सज्ञान तो क्या खाक होते, बस अभिभूत हुआ करते थे।

जाहिर है कि साहित्य का वह परिवेश एक प्रकार से उससे हमारे परिचय का आरंभिक संदर्भ था जिसमें हम नामवर सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवकुमार मिश्र जैसे विद्वानों को सुन रहे थे। कभी-कभी यहां कपिला वात्स्यायन हुई तो कमलेश दत्त त्रिपाठी भी। वहीं सुन रहे थे हम निर्मला जैन को भी। जाहिर है कि उन्हें खासतौर पर उन विद्वानों के वैदुष्य से मुकाबले में सुना जा रहा था और हमारे द्वारा उनके नंबर भी तय किए जा रहे थे। तो निर्मला जैन से संबंधित यह हमारी तरफ की बात थी। हमारे द्वारा उनको जानने का वही प्रत्यक्ष संदर्भ था। इसे जो प्रतीति मिलनी थी या इस प्रतीति के लिए जो खाद-पानी मिलना था, वह यहीं से मिलना था। यह तो बहुत बाद में, उनके आत्मवृत्तांत से जुड़ी किताबों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि निर्मला जैन की शख्सियत का पावर हाउस जहां टकराते हुए बन रहा था वहां नामवर जी का अपना आत्मसंघर्ष भी था, जो उन्हीं बेदिल तत्वों से जूझता उभर रहा था जिसे हायरारिकी नियंत्रित करती है। जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थों और हितों के रूप चेहरा बदल-बदल कर मिला करते हैं और शिक्षा जगत से प्रतिभाओं को बेदखल करने में ससैन्य लगे रहते हैं। यह भी बहुत बाद में समझ पाई कि सिस्टम से लड़ने वाले कैसे उसी सिस्टम में खप कर उसी का अंग हो कर वैसा ही आचरण करने लगते हैं और वैसी ही बेदिली दोहराने लगते हैं, वे सभी एक तरह के दिखाई देने लगते हैं, चाहे वे नामवर सिंह हों या निर्मला जैन ही क्यों न हों। खैर.......।

निर्मला जी, हमारे लिए तब आस-पास की अकादमिक और साहित्यिक हलचलों में सुनाई देने वाला एक वजनदार नाम थीं। हमें वे अपने जिस पॉवर के साथ सुनाई देती थीं, वहां उनका वैदुष्य था। उनके ज्ञान में आत्मविश्वास से मिला वह निखार था जो किसी से दबता नहीं था। दमदार आवाज़ थी जो सुनने वालों पर कब्जा कर लेती थी। उनके वक्तव्य अक्सर दुहराव में नहीं होते थे। अच्छी तैयारी में दिखाई देती थीं वे और काफी हद तक माकूल संदर्भ लिए चलती थीं। फोकस्ड रहा करतीं। कोई अनावश्यक स्फीति न होती उनके बोलने में। कभी-कभार ही भटकतीं। उन्हें भी चुटकियां लेनी होती थीं मगर उनमें दिल्ली वाला वजन दिखाई देता था। एक नागर चुटीलापन। व्यंग्य उनके बहुत स्पष्ट होते। वे कोई ओट ले कर प्रहार नहीं करती थीं। उन्हें गॉसिप्स में भी रस आता था। जब कहीं कोई ऐसा उद्गार सुनाई देता, उनके कान उधर की ओर लग जाते और फिर किसी न किसी से उस सुने हुए को सत्यापित भी करवा ही लेतीं। कुल मिला कर उन सम्मेलनों, सेमिनारों का यह भी एक बाई प्रोडक्ट हुआ करता था। कुछ इधर का उधर करने वाला, जिसमें चुहल भरी ज़िन्दगी थी और इसका अपना ही प्रसार भी था। अपना भाषण देने के बाद मंच से नीचे आ कर सराहनाएं सुनती हुई अक्सर तो तटस्थ दिखाई देतीं। मगर जिनके पढ़ने लिखने से परिचित होतीं उसके कहे पर यह पूछने के लिए ठिठकतीं, वाक़ई?'

उस समय की ख्यात हो चली शक्ति संरचना में वे स्थापित हैसियत में थीं और हमारे बनारस में उनके आने के सिलसिले उनके आने से पहले और जाने के बाद भी चर्चा में हुआ करते थे। बीएचयू में विद्यार्थी होने के अपने शुरुआती दिनों से ही उनका नाम अपने इन्हीं संदर्भों के कारण शायद ध्यान खींचता था। इस निमित्त सबसे अधिक साहित्यिक संगोष्ठियों में जहां वे स्टार वक्ता हुआ करतीं और हम उन्हें सुनना चाहते। उन्हें पसंद करने का एक बड़ा कारण यह भी था कि उनमें बड़ी खास प्रखरता थी। साफ़ और तेज़ आवाज़ उनकी वैसी ही थी जो हमेशा जूझने से ही अर्जित हो सकती है। चलो ठीक साहित्यालोचन में सक्रिय उनके आधुनिक नज़रिए में भी ऐसी ही स्पष्टता का विवेक था। ऐसी हर मुलाकात में उनकी मेधा, वाक्पटुता और तेवर से ज़्यादा उनके आत्मविश्वास ने प्रभावित किया था। यह प्रभाव कुछ ऐसा था कि उनसे व्यक्तिगत टाइप की निकटता का कोई सिलसिला न होने पर भी उसकी आंच मुझ तक आती थी। कह सकते हैं कि हमारे बीच साहित्यिक और अकादमिक दुनिया वाला साझा संसार ही वह संदर्भ है जो उन्हें मुझसे जोड़ता है और वे ही स्मृतियां हैं साथ वाली जिसमें दूर और पास वाली घूमती हुई गतियां हैं। निर्मला जी की सतत अध्ययनशीलता बेजोड़ है। स्मृति और कर्मठता भी। वे एक सजग और सक्रिय कलम रही हैं हमारे समय की।

निर्मला जैन ने साहित्येतिहास के उस चौथे दशक को नज़दीक से अनुभव किया था जिसे बहुत तेज़ परिवर्तनकारी आंदोलनों का दौर कहा जाता है। उसमें कई साहित्यिक आंदोलन थे, उनकी आपसी टकराहटें थीं, संगठन थे और उखाड़ पछाड़, भीतरी गुटबंदियां भी थीं। मुक्तिबोध ने जिन्हें गढ़ और मठ कहा, उनका भी स्याह सफेद सब था। निर्मला जैन की शख्सियत का ये वह आस-पास था, जिससे असंपृक्त रह कर कहीं स्थापित होना संभव नहीं था मगर उसमें भीतर रहने की जोखिम भी बड़ी थी। अपने आत्मकथात्मक संस्मरण और वृत्तांत में वे इसे बहुत साफ कहने की ओर गई हैं। वे वहां अपने स्वभाव की बेधक और बिना रियायत वाली स्पष्टता में दिखाई देती हैं। कहना न होगा कि वहां वे विश्वविद्यालयी संसार को जैसे उजागर करती हैं वहां आईना सब ओर घूमता है। कुछेक पक्षों के संदर्भ में तटस्थता वाला उनका पक्ष थोड़ा सा विचलित या हल्का जरूर लगता है मगर काफी हद तक वे वस्तुस्थितियों को उनकी सच्चाई में ही नहीं उसकी मंशा में भी उजागर कर पाई हैं।

हिंदी साहित्य का हिंदी विभागों सहित प्रकाशन संस्थाओं और अकादमियों से भी जो नाभिनाल संबंध की स्थितियां उनके अनुभव में आती गई थीं। उनमें निहित सत्ताओं के हितों की टकराहटों के संदर्भ और प्रतिभाओं के दमन की स्थितियों का यथार्थ भी उनके सामने था। इनके काम करने के तरीकों में भरी निरंकुशताओं को जब हम निर्मला जैन के लिखे के मार्फत पढ़ते हैं तब हमारे सामने ये रहस्य पहली बार खुले हैं, ऐसा नहीं लगता मगर इस प्रवृत्ति के पनपते जाने की स्थितियों का पता जरूर मिलता है। अकादमिक संसार में आखेटक तौर तरीकों का काबिज होना समझ में आता है। यहां से हम समझ सकते हैं कि उनकी चुनौतियां कितनी बड़ी होती हैं जिनके पास कहीं होने का सिर्फ अपना दम होता है। निर्मला जैन के पास सिर्फ अपना दम था और थी साहस भरी अडिगता। प्रतिकूल था सब कुछ। पारिवारिक स्थिति, मिला हुआ परिवेश और सब कुछ। अवसर या संयोग जैसा भी जो कहीं था वहां मुश्किलें कम न थीं। मगर शायद जो जीवन उन्हें मिला उसमें अपने फैसलों के लिए जूझने और टिकने का हौसला और जिद सिखा देने का कोई ढंग था ज़रूर। उन्हें पढ़ते हुए मुझे तो यही समझ में आया।

उन्हें जानी मानी आलोचक कहा गया, प्रखर वक्ता के रूप में रेखांकित किया गया। साहित्यिक परिदृश्य में बहसों और संवाद से ज़्यादा विवादों का वह समय ठीक-ठीक कब शुरू हुआ, उसमें पॉलिमिक्स की गुंजाइशें कब पनप उठीं और कब इसके निमित्त हिंदी समाज में एक पूरी सेना सज उठी, ऐसा नहीं है कि इसे जाना नहीं जा सकता। जाना भी गया है और उधेडा भी गया है मगर इस सारे जटिलतम आक्रांत पथ पर टकराते हुए चल कर भी साबुत बने रहना, यह लगभग असंभव ही था। मगर निर्मला जैन से यह संभव हुजा है। वे हिंदी साहित्य के महारथियों के काल की ऐसी शख्सियत हुई जिसके पास अगर कुछ जुझारू रूप में था तो वह उस दबाव से अप्रभावित रहने का सचेत भाव था। मैं सोचने लगी कि, यह भाव उन्हें मिला कहां से होगा? इस भाव की थाह ली तो लगा कि अरे! यह तो उनमें लगभग इनबिल्ट रहा होगा। एक चौकन्नापन, जांचने और परखने के साथ साथ अपना दिल दिमाग अपने हाथ में रखने का जज्बा। देखा जाए तो एक निहत्थी और बेआसरा सी गृहस्थी से निकली संतानों में से एक संतान थी निर्मला जैन और उनके पास उनकी तरफ से दुनिया का मुकाबला करने के लिए अपनी हिम्मत के अलावा कुछ न था और हिम्मत भी तो अकेले कामयाब नहीं होती। मगर किसी के भरोसे तो और भी नहीं होती। तब चारा ही क्या था?

बस यही कि अपने संघर्ष पथ के खाई खंदकों को जानने के लिए रोएं-रोएं में आंखें पैदा करो। दुनिया को उसके मंतव्यसहित परखना सीख लो। इस दुनिया की लिखावट का ओझल पक्ष आसान नहीं होता मगर निर्मला जैन के अपने आत्मसंघर्ष ने उसे पढ़ा ही नहीं बल्कि जहां से उसे समझा वहां सबसे अनमोल शिक्षा यही थी कि पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। आगे भी अगर यही पाठ लौट कर मिले तो उसे ऐसे ही असंग रह कर निबटा दो। निर्मला जैन की बेलाग स्पष्ट शख्सियत का यह सबसे सबल पक्ष है जिसका पता हमें उनकी संस्मरणात्मक किताब, 'दिल्लीः शहर दर शहर' और 'ज़माने में हम' से तो मिलता ही है साथ ही उनकी आलोचनात्मक किताबों से भी मिलता है। यह ज़रूर है कि उस पाठ में वह भीतरी तौर पर विन्यस्त है मगर वह आया है उनके पसंदीदा चुनाव के तौर पर। जैसे, अक्सर उन्हें हिंदी की स्त्री आलोचक कह दिया गया या कभी शीर्ष स्त्री आलोचक या एकमात्र स्त्री आलोचक भी। इस प्रकार की संस्तुतियों से कभी उनका इत्तेफाक नहीं हुआ। स्त्री विमर्श और स्त्रीवाद की भीतरी टकराहटों को समझने की उनमें अतिरिक्त सावधानी दिखाई देती थी और कभी-कभी लगता था कि वे इससे विरक्त हैं किसी कारण से। बहुत संभव है कि वे आलोचना में समग्रता का दृष्टिकोण ले कर चलने के आग्रह में रहीं।

याद यह भी आता है कि यही वह समय था जब हम नामवर सिंह को स्त्री लेखन बाली कैटगरी पर बात करने के संदर्भ में खासा बिदका हुआ पाते थे मगर ऐसा कोई विकर्षण निर्मला जैन में नहीं था। स्त्री स्वर को पहचानने का उनका अपना ढंग था, उसकी निजता, मौलिकता और समय के भीतर उसके हस्तक्षेप को वे मूल्य दे रही थीं और जिन्हें उन्होंने अपने उल्लेख में लिया वे थीं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियंवदा। 'कथा समय में तीन हमसफर' लिखा उन्होंने। यह भी बताया कि कैसे नयी कहानी के आंदोलन के तूल तमाम में सधे हुए रचनात्मक कदमों से ये लेखिकाएं उसमें न खपते हुए अपनी राह चलीं। उसके बौद्धिक अतिशयता में चमके हुए मुहावरों से अलग और अनुभववादी खब्तियों से भी मुक्त रह कर यथार्थ को यथार्थ की शक्ति में रचा इन लेखिकाओं ने। इन लेखिकाओं की खूबियों की थाह ली है निर्मला जैन ने। एक प्रकार से यहां वे उस प्रतिभा और रचना संघर्ष की भी बात करती हैं जो प्रचलित रुझानों से अनुकूलित न होने के संघर्ष में होती है। मैं शायद यही कहना चाहती थी कि निर्मला जैन की शख्सियत का बहुत कुछ उनके लिखे में जहां तहां अनुस्यूत है। जैसे कि यही, अप्रभावित रह कर अपनी राह चलने का संघर्ष।

यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व आचार्य और हिंदी अकादमिकी का तपा हुआ स्त्री वैदुष्य, जिनका एक औरा था और एक तपाक भी। हमारे लिए बनते उभरते हुए उस समय में हिंदी आलोचना में निर्मला जी का नाम नामी प्रोफेसरान में गिना जाने लगा था। नामवर जी बेशक इस एक मूर्धन्य आलोचक की प्रसिद्धि में थे। कह सकते हैं कि हिंदी विभागों सहित इस बृहत्तर साहित्य समाज में भी वे आलोचना की नई धारा से मुखातिब थीं। हम तब तक उत्सुक और जिज्ञासु वाले टाइप के विद्यार्थी ही थे। हिंदी पठन पाठन की दुनिया में संवादी विवादी स्वरों का नयापन हमें आकृष्ट करता था मगर हमारी स्थिति इतनी शुरुआती प्रकार की थी कि अक्सर हम कोई न कोई दल पकड़ लेते और वहां पर काबिज पूर्वाग्रहों को अपना खून पसीना भी दे बैठते थे। मगर यह कह सकते हैं कि साहित्य की समझदारी का पन्ना धीरे-धीरे खुल रहा था। धीरे-धीरे उन्हें और अधिक जानते हुए हम जहां पहुंचे वहां निर्मला जैन सिर्फ एक शिक्षक नहीं थीं। वे साहित्य के वृहत्तर क्षेत्र में प्रभावशाली उपस्थिति हो चुकी थीं। सेमिनारों में उनका मंच बड़ा था। उस श्रेणी वाली विद्वता में वे आगे की पंक्ति थीं और उन्हें सुनने के लिए लोग जुटा करते थे। गोष्ठियों के बाद विद्वानों के कहे सुने की जो उधेड़ चला करती थी, उसमें उनका कहा हुआ भी शामिल होता। उनमें भी साहित्य के आलोचनात्मक पुनर्पाठ का विचारोत्तेजक हस्तक्षेप था और स्थापित तरीके की बातों से असहमति का बड़ा जीता जागता सा ढंग भी था। धार थी उसमें।

अक्सर वे अच्छी तैयारी के साथ बोलती थीं। बाद के दिनों में, मुझे याद है कि उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव व मनोविकारपरक निबंधों पर बोलते सुना था। ये मानवीय संवेगों से संदर्भित बहुत जरूरी आधार ले कर बात कर रही थीं। नए नज़रिए का ज़िम्मेदाराना प्रयोग करते हुए अपनी स्थापनाएं दी थीं निर्मला जैन ने। साहित्य के उत्तरोत्तर नए सौदर्यशास्त्रीय और वैचारिकी संदर्भित सिद्धांतों पर शुरू हुए विमर्शों में उनकी गति थी। उत्तर आधुनिक विमर्शों के लिए सधा हुआ आलोचनात्मक हस्तक्षेप भी था निर्मला जैन में और वे हमेशा एक प्रखर दखल में दिखाई देती थीं। श्री विमर्श की भी एकायामिता से उनकी असहमति समझ में आती थी और वे अतिरेकों से वाकिफ थीं। उनका आत्मविश्वास बहुत भाता था मुझे। हिंदी समाज में जारी पुरुष श्रेष्ठता के कन्वेन्शल रवैए को उनसे ही थोड़ा गतिरोध मिलता था हालांकि इस दिशा में बढ़ चढ़ कर साबित होने की उनकी कोई चेष्टा नहीं थी। ज़ाहिर है कि वहां वे सहभाव में ही होना चाहती थीं। हमारे लिए भी कई बार वे आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय एक दमदार स्त्री आलोचक जैसी हुई और उन्हें नामवर जी की बराबरी पर साबित करने में भी लोग लगे ही मगर यह उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ। स्त्रीवाद के नंबरों पर होने वाली राजनीति का बहुत सटीक अनुभव था निर्मला जैन को। यह बेदखली का ही एक शातिर पैतरा है, यह वे जानती थीं और सचेत भी करती थीं। स्त्री को अपना बल कहीं से पाना नहीं है, उसमें जागना भर है और इसे किसी तरह की रियायत के भरोसे नहीं रहना है, यह भी जानती थीं वे। इसलिए आंदोलनों में भी सक्रिय नीयत को पहचाना भी और उसे उद्घाटित भी किया। याद कीजिए 'कथा समय के तीन हमसफर' में लिखे हुए को। कैसे तीन लेखकों की सधी बधी से खड़ी हुई नयी कहानी और उसका अनुभववादी यथार्थवाद। और कैसे मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रियंवदा के लेखन ने उसमें गर्क नहीं होने वाला अपना सिग्रेचर चुना। निर्मला जैन पर लिखने के इस क्रम में मुझे उनकी यह तेजस्विता याद आती चली गई है। इससे आपका कितना जुड़ाव बनेगा, यह तो नहीं जानती। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि उन पर लिखते हुए कितना सब कुछ याद आता चला जाएगा और कलम को बार-बार टोकना पड़ेगा, लिख कर काटना भी पड़ेगा। मगर होता है यह कि बात निकलती है तो दूर तक जाना चाहती है।

यह तो कह ही सकती हूं कि निर्मला जी से परिचय अपरिचय के बीच घूमती यह भाषा कितना कह पाई मैं सचमुच नहीं जानती। दरअसल, यह पहली बार हो रहा है कि मैं कुछेक अनुभवों की छोर पकड़ कर चली हूं। जो पहले तो बड़े ही ठोस किस्म के जजमेंट में डले हुए से मेरे भीतर अटके पड़े थे। वहां निर्मला जी के प्रति मेरे मन में आलोचना भी थी, संभ्रम भी और कुल मिला कर दूरी भी थी ही। और उसी समय, उसी के समानांतर एक मृदुल ममता भरी सी निकटता भी है। उनके प्रभाव का जादू। हम जब कुछ बन रहे थे तो सभी निर्मला जैन होना चाहते थे।

अब इससे अधिक क्या भला?

|

| चन्द्रकला त्रिपाठी |

सम्पर्क

चंद्रकला त्रिपाठी

संपर्क: 9415618813

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें