अवनीश यादव का आलेख 'बंद रोड का खुला आदमी: कवि राजेंद्र कुमार'।

|

| राजेन्द्र कुमार |

कोई नया मुहावरा गढ़ना हमेशा कठिन होता है। बात जब कविता की हो तो चुनौती और कठिन हो जाती है। लेकिन कवि तो वही जो चुनौतियों से दो दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 'दीवारों के भी कान होते हैं' मुहावरा आम है। प्रोफेसर राजेन्द्र कुमार इसके समानान्तर एक नया मुहावरा ईज़ाद करते हैं 'आवाज़ के कान' और हिदायत देते हुए लिखते हैं - "इन आवाज़ों को पहचानो तो!/ ये तुमको अपनी धड़कनों को/ बहुत आत्मीय लगेंगी अनन्य भी/ ये तुम्हें शक्ति देगी स्वीकारो तो/ उस सब कुछ को अस्वीकार कर के/ जो तुम्हारी आवाज़ का गला घोंट देना चाहता है।" आज अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। ऐसे में कवि की पंक्तियां और अर्थवान हो जाती हैं। प्रोफेसर राजेन्द्र कुमार आज अपनी उम्र के बयासीवें पड़ाव पर पहुंच गए। हालांकि वे कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं लेकिन उनके जीवट और जुझारूपन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। हम उनके स्वस्थ्य और सकुशल जीवन की कामना करते हुए जन्मदिन की बधाई देते हैं। इस मौके पर आज पहली बार पर उन पर केन्द्रित अवनीश यादव का आलेख प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं अवनीश यादव का आलेख 'बंद रोड का खुला आदमी: कवि राजेंद्र कुमार'।

'बंद रोड का खुला आदमी: कवि राजेंद्र कुमार'

अवनीश यादव

मानवीय सभ्यता के व्यापक धरातलीय फलक पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जिन्हें न अधिकता की चाह होती है और न ही न्यूनता की परवाह। वो तो बस जीवन जीते हैं। एक ऐसा जीवन जिसे किसी दराज़ में बंद नहीं किया जा सकता, जिसकी बाहरी (दिखावटी) चहारदीवारी तो बड़ी सिकुड़ी होती है, पर आंतरिक आयाम - विचारों का, भावों का, साहित्य, समाज, प्रेम, इंसानियत और मानवता का, इतना व्यापक एवं विस्तृत होता है कि जिसके क्षेत्रफल का आंकलन किसी गुनिया और ज़रीब के मार्फत नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही मिट्टी के कवि, आलोचक राजेंद्र कुमार जी हैं , जिनकी निगाह में -

'सोना उछले या गिरे

हमें क्या

सोना गले पड़ा हो

हार बन

या नाक चढ़ा हो

कील बन हमें क्या

मोती-मूंगों से जड़ा हो

हीरक-पन्नों से

हमें क्या

हमें मालूम है उसकी औकात

किसी भी हाथ की उगंलियों के बीच

जब भी होगा

हद से हद होगा अंगूठी भर!

हथौड़ा- जब भी होंगे

हम ही होंगे

लोहा-लक्कड़ तो हम ही हैं न !'

(लोहा-लक्कड़ कविता से)

उनके जीवन का एक और पक्ष जिसका अक्स उनके काव्यात्मक रचाव में पैबस्त है- 'मेरा पता'। वैसे तो कवि राजेंद्र कुमार का आवास इलाहाबाद के बंद रोड पर है, पर वे मिज़ाज से बेहद खुले व्यक्ति हैं, जिससे भी मिलते हैं ईर्ष्या- द्वेष से परे पूरी तरह खुले हृदय और मन से और जिस विषय पर भी बात करते हैं, पूरी तरह खुल कर अर्थ की अपार सार्थक संभावना के साथ। वाकई कवि राजेंद्र कुमार बंद रोड के खुले आदमी हैं, इसे यूं समझिए -

'मैं कहां रहता हूं,

मुझे खुद नहीं पता

सच पूछिए तो मैं रहता कहां हूं?

बस, पा लिया जाता हूं

कभी कहीं तो कभी कहीं,

जैसे इस वक्त यहां -

मेरा पता

मेरा देश जहां लोकतंत्र सिर्फ़ संसद में है

जहां सबको सब कुछ लोक लेना है|

मेरा शहर -

जहां पुण्य भी लूटा जा सकता है और पैसा भी'

(लोहा-लक्कड़, संग्रह से)

रचना और आलोचना दोनों में प्रभावशाली रूप से सक्रिय रहने वाले 'समय सजग और सहज आत्मीयता' के कवि,आलोचक राजेन्द्र कुमार एक ऐसे ही व्यक्ति हैं।

'लिखता हूँ पहले मैं

इधर उधर हाशियों पर

यह काम मैं अपनी कविता पर छोड़ता हूँ

कि वह हाशियों पर लिखे गये को

दोनों तरफ से सहारा दे कर

बीच में ले आये

कविता इतना भी कर ले

तो मैं कुछ और बन सकूँ, न बन सकूँ

कम से कम इंसान तो बना ही रह सकूँगा।

(उदासी का ध्रुपद, पृ. 20)

राजेंद्र कुमार की यह कविता 21वीं सदी की समाप्तप्राय दो दशकीय देहरी के भीतर और बाहर परिस्थितिजन्य समस्या का बयान है, जिसे यह यांत्रिक युग और पूँजी से जुड़ा हुआ मन-हृदय अपना लक्ष्य बनाए हुए है। हाँ! ध्यान रहे इस यांत्रिक युग का यह लक्ष्य मानव और इंसानियत को बनने और बनाए रखने का नहीं, अपितु इनमें सेंध कर क्षरण करने से है, जिसके प्रबल प्रतिरोध में कवि की लेखनी है।

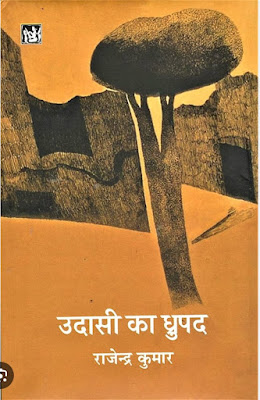

कवि राजेंद्र कुमार की रचनाशीलता 70 के दशक से अब तक विविध विधाओं में सतत् प्रवाहित है। अब तक वे कुल चार काव्य संग्रह - 'ऋण गुणा ऋण', 'हर कोशिश है एक बगावत', 'लोहा-लक्कड़' और 'उदासी का ध्रुपद' अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। इनकी कविताओं का संवेदनात्मक विस्तार अनुभव, स्मृति, गृहस्थी, चेतना, संघर्ष, आस्था, सौंदर्य, प्रेम और राजनैतिक तंज के साथ गहरे तक आंदोलित हो कर काव्य का आकार पाता है। चाहे सवाल मानवता एवं इंसानियत का हो या विभित्र समाज के लोगों के हक हुकूक का। राजेन्द्र कुमार की कविता 'हमने माँगा', 'जेती चादर होय पाँव....' में इसे स्पष्टतः देखा जा सकता है -

"अपनाया अपनी अंजुरी

कितनी भी कसे,

विश्वास का जल कुछ न कुछ

रिस ही जाता है उंगलियों के बीच से

हर बार"

ऊपरी तौर पर उंगलियों के बीच से जल का रिसाव कितना साधारण प्रसंग दिखता है। पर यह रिसाव साधारण जल का नहीं, विश्वास के जल का है। यह विश्वासरूपी जल सत्य अहिंसा, प्रेम, आशा, आकांक्षा और अभिलाषा का द्योतक है। निश्चित तौर पर इसका रिसना, नैतिक मूल्यों को विस्थापित कर समाज में झूठ, हिंसा, छल, छद्म का स्थापित होना है। देखना यह कि इसके बढ़ते वर्चस्व के आगे कवि का विश्वास बौना नहीं होता। भरी दुनिया में अपनापे की चुनौती के सम्मुख धीरज नहीं खोता, अपितु पूरे विश्वास के साथ कहता है-

'फिर भी हमने

जब भी माँगा

अंजुरी भर

जल ही माँगा।'

काव्यानुभव ज़मीन से जुड़ कर उसके ज़र्रे-ज़रें से अखुआ कर कविता में उतरता जाता है। 'गिरिस्ती' कविता में इसे साकार होते देखा जा सकता है,

'दिन-ब-दिन

कुछ न कुछ।

जुड़ता गया

जैसे उम्र में जुड़ते गये दिन, महीने, साल'

एक नैतिक सवाल खड़ा करते हैं, जिसकी जिज्ञासा 'पैमाना' कविता में प्रतिध्वनित होती दिखती है-

"साँस कब से ले रहा हूँ

इसका पैमाना मेरी उम्र है

मेरी लम्बाई क्या है

मेरा वजन क्या है

इसकी नाप-जोख में तो

बहुतों की मदद ले सकता हूँ

पर अपनी निगाह में खुद

अपने को नाप सकूं

इसका पैमाना कहाँ से पाऊँ

इस नाप-जोख की दुनिया में।"

(उदासी का ध्रुपद, पृ. 18)

'मैं सर्वश्रेष्ठ' पद्धति के आज के इस आत्मश्लाघा और आत्ममुग्धता भरे कोलाहल में यह कविता एक दर्पण है। समय के इसी रुख को अख्तियार करती हुई 'नींद इन दिनों' इसी परिपाटी की कविता है कि कैसे उम्र के एक पड़ाव पर जीवन को बनाएँ और चलायें रखने वाली क्रिया भी अपना दूसरा रूप धारण कर लेती है, और व्यक्ति अवस्था की दुहाई देने लगता है। बकौल मेशी प्रेमचन्द 'जीवन के लिए जागना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सोना है। दोनों क्रियाएँ एक दूसरे के सहारे पर हैं।' (जाग्रति निबंध से) वास्तव में नींद कोई छोटा सौदा नहीं, समय का एक बड़ा हिस्सा उसके खाते में आरक्षित है। दर्शन, मनोविज्ञान एवं चिकित्साशास्त्र का एक मजबूत अध्याय भी है। लोक अंचल की एक कहावत भी बड़ी मशहूर है 'भूख न जाने सूखी रोटी और नींद न जाने टूटी खाट।' इन सब से परे नींद कवि राजेन्द्र कुमार के यहाँ 'भटका हुआ मुसाफिर' है,

'नींद-इन-दिनों जाने क्यों

जब भी आती है

एक भटके हुए मुसाफिर की तरह आती है'

कवि की नज़र समाज के प्रत्येक हलचल पर रहती है। पर कविताएँ पत्रकारिता नहीं करती। प्रस्तुति की हड़बड़ी में नहीं दिखती। कवि पहले दृश्य को आत्मसात करता है, फिर अपने भीतर पकने देता है तत्पश्चात एक अंतराल के बाद उसे आवाज देता है। 'जेती चादर होय पाँव', 'कोहरा छटता नहीं दिखा (2)', 'जुलूस' में दृश्य पंक्ति दर पंक्ति व्यंग्यमय भी है और समाज की आलोचना भी। प्रायः देखा जाता है जाड़े के दिनों में तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा गरीबों/मजलूमों' को चद्दर, कम्बल वितरण की उदार परम्परा के साथ-चट्टी-चौपालों, हाट-बाजारों में अलाव के लिए लकड़ी के बोटे वितरित किए जाते हैं। कमोवेश जिसका लक्ष्य सहायता कम अखबारों की सुर्खियों में ऊष्मा भरना अधिक होता है-

"एक अलाव

बस उतनी ही आग

जितनी मयस्सर है उन

थोड़ी-सी लकड़ियों को

जो व्यवस्था की कागजी कृपा की

गवाह भर बनने को जलें

और फिर चाहे जितनी भी जल्दी

राख हो जाए,

और आसपास ठिठुरती रहे ठठरियां..."

(जनसत्ता, 6 जनवरी 2019)

प्राप्तकर्ता का यह जुझान और जुटान पेटीबुर्जुआ के रहमोकरम की बखिया उधेड़ता है। दाता को अपने पतन का अंदेशा लगने लगता है। अंततोगत्वा कविता अपने सटीक गंतव्य पर पहुंचती है,

ऐसी हर चादर चाहे जिसकी भी दी हो

नहीं चाहिए अच्छा है वह फट जाए जाए-

उड़ उसके चिथड़े चिथड़े।

(वही)

स्पष्ट है मामला अगर व्यक्तिगत खुन्नस की सामान्य अभिव्यक्ति का होता तो कवि के इन शब्दों के प्रयोग के प्रति उदासीन रहा जा सकता था। पर कवि ऐसे लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के साथ मजबूती से खड़ा है। किसी भी दशा में ऐसे लोगों को भिखमंगई और दूसरों के भरोसे (परजीवी) हो कर जीना नहीं देखना चाहता। जहाँ तक बात कविता 'जुलूस देखने' की है तो आपसी वार्तालाप से यह पता चलता है 'नहीं मैं तो जुलूस देखने आया था।' सच है, आजकल जुलूस देखा ही जाता है। जुलूस में सम्मिलित नहीं हुआ जाता, चाहे वह सामाजिक न्याय का ही क्यों न हो! लोग व्यक्तिगत घाटा-मुनाफा, आगा-पीछा खूब सोच कर ही इसमें पाँव रखते हैं, जो शोचनीय है।

व्यंग्य की अभिव्यक्ति के लिए व्यंग्य की भाषा का ही प्रयोग हो यह अपरिहार्य नहीं, अपितु सहज भाषा और नरम जुबान से भी कठोर से कठोर बातें कही जा सकती है। इसकी चोट की अभिव्यंजना कहीं अधिक मुखरित होती है। आज जब अधिकांश कलम पद प्रतिष्ठा, सम्मान-पुरस्कार की तृष्णा में सत्ता की ठुकुरसुहाती, लिपनी-पोतनी-सोहनी में लगी हुई हैं। ऐसे समय में कवि राजेन्द्र कुमार कविता 'काला धन' के बरक्स सत्ता के तुगलकी फरमान के स्वागत में गुलाबी शब्दों की पंखुड़ियाँ नहीं बिछाते, अपित तीखी भर्त्सना करते हैं-

'धन तो धन होता है

क्या काला क्या सफेद!'

(लोहा लक्कड़ संग्रह से)

इससे पूर्व की प्रस्तुति कविता 'आम आदमी' में आत्मविश्लेषण करते हैं

'मगर कितनी अजीब बात है

किसी को

हमारे भाग्य से

कोई ईर्ष्या नहीं होती'

(वही)

अब इस 'अजीब बात' का अजीबोगरीब भाव तो वही लिख और समझ सकता है, जो सादगी में भी व्यंग्य करना जानता हो। बहरहाल, बिम्बों, प्रतीकों एवं मुहावरों को ले कर कवि नवीन प्रयोग करता रहता है। वह इस चीज को परखता है कि आज के सापेक्ष कौन मुहावरा दीगर है, कौन दुरूह, कौन मुकम्मल है और कौन मुगालता रहित। 'दीवारों के भी कान होते हैं' न जाने कब से हमारे वार्तालापों में यह मुहावरा चलता आ रहा है। सवाल इसके चलने से नहीं अभिव्यक्ति के मर्दन से हैं। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बात मुक्तिबोध ने भी कही थी। हाल-फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष की अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाने पर 'सेफ्टी वाल्व कह कर फटकार लगाई। इस अभिव्यक्ति के पक्ष में कवि राजेन्द्र कुमार की कविता है,

'इस डर से

तुम अपने अंदर की आवाज़ को

बाहर आने ही नहीं देते

सी लेते हो अपने होंठ'

इस डर को न सिर्फ निकालने की बात करते हैं, अपितु इसके (दीवारों के भी कान होते हैं) स्थान पर नया मुहावरा ईज़ाद करते हैं 'आवाज़ के कान' और हिदायत भी देते हैं -

"इन आवाज़ों को पहचानों तो!

ये तुमको अपनी धड़कनों को

बहुत आत्मीय लगेंगी अनन्य भी

ये तुम्हें शक्ति देगी स्वीकारो तो

उस सब कुछ को अस्वीकार कर के

जो तुम्हारी आवाज़ का गला घोंट देना चाहता है।"

(वही)

इसके अतिरिक्त 'लोक कथा की बकरी' में 'बकरियों की तरह मिमियाना' का बाह्य और अभ्यांतर के अंतर का सच व्यक्त करते हैं, तो वहीं बेटे की अठारहवीं सालगिरह पर जगनिक के लोकप्रिय सुर 'बरिस अठारह छत्रिय जीवे' को बड़ी सख्ती से तितर-बितर करते नज़र आते हैं। मसलन -

'मेरे बेटे,

तुम जीना और इस तरह जीना

कि कोई जगनिक

यह कहने की हिम्मत न कर पाए

आगे जीवन को धिक्कार।'

(लोहा -लक्कड़, संग्रह से)

कविता की अर्थवत्ता व्यक्ति, सत्ता और व्यवस्था के 'हाँ' में 'हाँ' मिलाने में नहीं, अपित् सत्य-असत्य, उचित अनुचित के भेद एवं अभिव्यक्ति के साहस में है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कवि राजेन्द्र कुमार की 21वीं सदी के दूसरे दशक की कविताओं का तेवर पूर्व की अपेक्षा तीखा और स्पष्ट है। बकौल आलोचक कुमार वीरेन्द्र "राजेन्द्र कुमार अपनी कविताओं में समय और समाज के सवालों से टकराते हैं और उसके जटिल व्यूह में पैठ कर उसकी दुरभिसंधियों को उजागर करते हैं।" (जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ ,6 अप्रैल, 2019) सनद रहे इस प्रतिरोधी और साम्राज्यविरोधी स्वर की ओर इशारा वरिष्ठ आलोचक मैनेजर पाण्डेय ने भी किया था, राजेंद्र कुमार की दिव्य कुंभ पर प्रकाशित कविताओं के मार्फत। (राजेंद्र कुमार, 75 पार कार्यक्रम में)

दिव्य कुंभ पर प्रकाशित राजेन्द्र कुमार की कविताएँ तीर्थस्थलों पर लगने वाले भव्य कुंभ की भव्यता का आख्यान नहीं हैं। इन कविताओं में लोक के लोगों का सीधा ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाले वैभव विलास में आकंठ डूबे, ईश्वर के दूत बने, धर्म के ठीकेदारों का वास्तविक चेहरा है, जो मानव जीवन को सफल बनाने के नुस्खे हर पंडाल में लिए बैठे हैं। हिन्दू समाज के वीभत्स दृश्य-3 में मुंशी प्रेमचन्द जी की मंदिरों पर की गई टिप्पणी बरबस याद आ रही है, 'हिन्दू समाज के परम पवित्र तथा माननीय मंदिरों की ओर दृष्टिपात करने से हृदय काँप उठता है। वहाँ की दशा दयनीय ही नहीं, चिंताजनक भी है। जहाँ भक्ति की, ज्ञान की, आत्म-साधन की तथा तपस्या की निर्मल धारा बहा कर लोगों के जीवन को सुंदर और सुखकर बनाना चाहिए, वहाँ आज दुराचार, पापाचार, भ्रष्टता तथा दुष्कृत्यों का केन्द्र देख कर आत्मा रो उठती है। उन्हें देख कर एक जोरदार प्रश्न उठता है कि क्या यही मंदिर है? क्या यही भगवान का निवास है?

'हस्तगत किए बैठे हैं सारा वैभव जगत का जो

बता रहे हैं वही

जगत को असार...

सब अपनी-अपनी

भौतिक लोलुपताओं की लपलपाती जीभों से

आध्यात्मिक जाप कर रहे हैं

जाप से आकृष्ट

उमड़ पड़ा है चारों ओर जनसमुद्र

इसी को मथा जाना है।

अब की बार धर्म की मथानी को

राजनीति की रज्जु से लपेट कर।

(समकालीन जनमत, मार्च 2019)

दिव्य कुंभ पर प्रकाशित राजेन्द्र कुमार की कविताएँ तीर्थस्थलों पर लगने वाले भव्य कुंभ की भव्यता का आख्यान नहीं हैं। इन कविताओं में लोक के लोगों का सीधा ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाले वैभव विलास में आकंठ डूबे, ईश्वर के दूत बने, धर्म के ठीकेदारों का वास्तविक चेहरा है, जो मानव जीवन को सफल बनाने के नुस्खे हर पंडाल में लिए बैठे हैं। हिन्दू समाज के वीभत्स दृश्य-3 में मुंशी प्रेमचन्द जी की मंदिरों पर की गई टिप्पणी बरबस याद आ रही है, 'हिन्दू समाज के परम पवित्र तथा माननीय मंदिरों की ओर दृष्टिपात करने से हृदय काँप उठता है। वहाँ की दशा दयनीय ही नहीं, चिंताजनक भी है। जहाँ भक्ति की, ज्ञान की, आत्म-साधन की तथा तपस्या की निर्मल धारा बहा कर लोगों के जीवन को सुंदर और सुखकर बनाना चाहिए, वहाँ आज दुराचार, पापाचार, भ्रष्टता तथा दुष्कृत्यों का केन्द्र देख कर आत्मा रो उठती है। उन्हें देख कर एक जोरदार प्रश्न उठता है कि क्या यही मंदिर है? क्या यही भगवान का निवास है?

'हस्तगत किए बैठे हैं सारा वैभव जगत का जो

बता रहे हैं वही

जगत को असार...

सब अपनी-अपनी

भौतिक लोलुपताओं की लपलपाती जीभों से

आध्यात्मिक जाप कर रहे हैं

जाप से आकृष्ट

उमड़ पड़ा है चारों ओर जनसमुद्र

इसी को मथा जाना है।

अब की बार धर्म की मथानी को

राजनीति की रज्जु से लपेट कर।

(समकालीन जनमत, मार्च 2019)

|

| अवनीश यादव |

(कविता और आलोचनात्मक लेखन में रुचि रखने वाले अवनीश यादव 'सृजन सरोकार' पत्रिका में बतौर संपादन सहयोगी जुड़े हुए हैं।)

संपर्क -

मोबाइल : 9598677625

बहुत बढ़िया लिखा.उद्धृत कविताएँ भी बहुत मानीखेज हैं.कवी की बेबाकी इन कविताओं में देखी जा सकती है.

जवाब देंहटाएंकवि की बेबाकी.

जवाब देंहटाएंबहुत सुन्दर लेख सर! आदरणीय राजेंद्र सर को ऐसे ही अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

जवाब देंहटाएंवाह

जवाब देंहटाएं