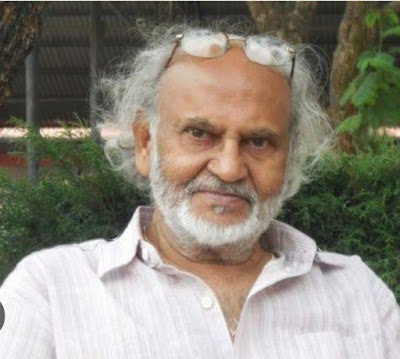

लाल बहादुर वर्मा का आलेख 'बकवास और इतिहास'

|

| लाल बहादुर वर्मा |

जिन्हें इतिहास के 'क ख ग' के बारे में भी कुछ पता नहीं होता वह इतिहास पर बड़े आधिकारिक ढंग से बोलते हुए देखे और सुने जाते हैं। ऐसे लोग अपने पक्ष में ऐसे अकाट्य तथ्य प्रस्तुत करते हैं जिसका वजूद कहीं होता ही नहीं। यही नहीं जब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलन में आई है तब से इतिहास के तथ्यों के बारे में तो जैसे बाढ़ ही आ गई है। हमारे राजनीतिज्ञ अक्सर यह बात करते सुने जा सकते हैं कि अब तक का इतिहास गलत इतिहास है। उसे दुराग्रही लोगों ने लिखा है। अगर वे सत्ता में आएंगे तो इतिहास को सुधार देंगे। यह अलग बात है कि राजनीति आज भारत में अपने निम्नतम स्तर पर दिखाई पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में सुधार की बात तो राजनीति में की जानी चाहिए लेकिन इतिहास का दुर्भाग्य यह है कि वह राजनीतिज्ञों की दुर्भावना का अक्सर शिकार होता होता रहता है। जब भी कोई दल सत्ता में आता है तो वह इतिहास को अपनी तरह से लिखवाने गढ़वाने का प्रयास तुरन्त ही शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में तथ्यों के साथ या तो छेड़छाड़ की जाती है या फिर उन पर ध्यान न दे कर मनमाने तरीके से इतिहास लेखन किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो हमारे यहां 'इतिहास में बकवास' की भूमिका काफी ज्यादा होती है। लिखे हुए को सच मानने की भारतीय अवधारणा ने इतिहास का और भी वारा न्यारा किया है। भागवत बांचने वाले पंडित हो या प्रवचन देने वाले संत महंत, वे अपनी बातों को कुछ इस कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं कि श्रोताओं को ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं जबकि तथ्य तो यह है कि उन्हें भी अपनी दुकान चलानी होती है। उन्हें भी अपना घर परिवार चलाना होता है। सच्चाई तो यह है कि अपने प्रवचन में पैसों को 'हाथ का मैल' कहने की सीख देने वाले सन्त महंत आयोजकों से लाखों रुपए जमा करा कर ही प्रवचन देने के लिए राजी होते हैं और प्रवचन देने आते हैं। वास्तविक इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। वह तथ्यों के बिना एक कदम भी चलने में असमर्थ होता है। हम कह सकते हैं कि इतिहास की यह कमजोरी भी है क्योंकि इतिहास उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक तरीके से कुछ भी नहीं कह सकता जिसके बारे में उसके पास कोई तथ्य नहीं होता। इतिहास हमारे लिए कई असुविधाएं लेकर भी सामने आ जाता है। कई एक बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारे समुदाय, हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारे वर्ग के खिलाफ होती हैं। तथ्य हमारे विपक्ष में खड़ा होता है। इन्हें सुनने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। अब चयन तो हमें स्वयं करना पड़ता है कि हम इतिहास की सुनें या किसी और की। एक दिक्कत यह भी अक्सर हमारे यहां सामने आती है कि हम जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं वहां कई एक आधारविहीन तथ्य हमारे बचपन से ही कुछ इस तरह प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे वही सच हों। लेकिन इतिहास चुकी तथ्यों और तर्कों पर आधारित होता है इसलिए वह इस तरह के बकवास को स्वीकार नहीं करता। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का एक महत्वपूर्ण आलेख है 'बकवास और इतिहास'। यह आलेख उनकी महत्वपूर्ण किताब 'इतिहास के बारे में' में संकलित पहला आलेख है। इतिहास लेखन के बारे में हिन्दी में लिखी गई अब तक की यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा अब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके लिखे हुए की प्रासंगिकता आज भी बची और बनी हुई है। 17 मई 2021 को प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का निधन हो गया था। उनकी स्मृति को नमन करते हुए आज पहली बार पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनका महत्वपूर्ण आलेख 'बकवास और इतिहास'।

'बकवास और इतिहास'

लाल बहादुर वर्मा

इतिहास क्या है इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं और अभी बहुत दिनों तक रहेगा लेकिन यह निविवाद है कि इतिहास अतीत का लेखाजोखा है। असुरक्षित वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के बीच पिसतो जनता को, अतीत गोरा हो या काला, उससे क्या लेना देना? तभी तो वह इतिहास को गड़े मुर्दे उखाड़ना कहती है। उसे इतिहास की किताब किसी मशहूर कब्रिस्तान की गाइड लगने लगती है। ऐसे ही दिमाग के छात्रों को हिस्ट्री 'बेवफा' लगती है। यह सच है। इसका कारण है। लेकिन सबसे पहले तो यह जान लें कि कोई कुछ भी कहे, अतीत में उसकी सहज स्वभावगत रुचि होती है। समझने वाला आदमी अतीत से इसलिए जुड़ता है कि वर्तमान की शिनाख्त ही अतीत के संदर्भ में होती है। जो जागरूक नहीं है, सचेत भी नहीं है, वह तो प्रायः अतीतजीबी ही होते हैं अपने परिवार, जाति, जवार से, जिस किसी का बतीत बेहतर हुआ उसी से, अपने को जोड़ कर वर्तमान से पलायन कर जाते हैं। सारांश यह है कि इतिहास में रुचि अरुचि की बात का तो कारण है, पर अतीत से सभी का जाना-अनजाना समझा-बेसमझा रिश्ता है, अंतरंग, अनिवार्य ।

फिर उसके प्रति अरुचि क्यों? पहली बात तो यह कि यह अरुचि अस्वाभाविक है। दुनिया के विकसित देशों में इतिहासबोध और इतिहास की जानकारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इतिहास की यह दुर्दशा भारत जैसे देशों में स्वाभाविक है। इसका कारण भी यहां के इतिहास में ही मिलेगा। इस देश में इस धरती पर मनुष्य के जीवन को क्षण भंगुर कहने और अगला जन्म और परलोक संवारने पर विशेष बल दिया गया है। धरती पर हो रही 'लीला' में मनुष्य को कठपुतली बना कर पेश किया गया है। ऐसे में इस जीवन और उसके भी बीते दिनों में रुचि लेने का क्या मतलब! यह सच है कि प्राचीन साहित्य में भी 'इतिहास', 'आख्यान', 'आख्यायिका', 'पुराण' और 'इतिवृत्ति' जैसे शब्द मिलते हैं जो इतिहास के किसी न किसी पहलू से जुड़ते हैं पर वास्तव में ऐसा ग्रन्थ नहीं मिलता जिसमें व्यक्ति और समाज को सुनिश्चित ढंग से देश काल में स्थापित किया जा सके, जो इतिहास की पहली शर्त है। इतिहास व्यक्ति ओर समाज को अपने परिवेश और बर्तमान से जोड़ता है। उसे सहेजने संवारने और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा, शक्ति और गुर देता है। शासन करने वाले लोग क्यों चाहेंगे कि सामान्य व्यक्ति ऐसी प्रेरणा और शक्ति जुट पाए क्योंकि वे तो यथास्थितिवादी होते हैं।

जातकों, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इतिहास के तत्व मिलते हैं लेकिन कोई भी जानकार उन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं मानता। हम जिन अर्थों में आज इतिहास को लेते हैं उन अर्थों में भारत में इतिहास बहुत बाद में लिखा जाने लगा। मध्य काल के सामंती शासन में अधिकांश इतिहासकार दरबारी और चाटूकार थे। उन्होंने इतिहास कम, प्रशस्ति अधिक लिखी। यूरोप के लोग अपने साथ इतिहास लेखन की परंपरा ले कर आए। वह इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इतिहास परिवर्तन की पृष्ठभूमि बना सकता है इसलिए उन्होंने सायास इतिहास को उपनिवेश बनाने और उसे बचाए रखने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया।

उन्नीस सौ सैंतालीस तक इतिहास को पाठ्यक्रमों में पूरी प्रतिष्ठा मिल चुकी थी लेकिन यह जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि इतिहास का पुन- मूल्यांकन आवश्यक है। ऐसा क्यों था? इसे जानने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। तब तक की सबसे प्रतिष्ठित इतिहात्र पुस्तक 'केंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया' के अनुसार यदि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया होता तो उसके शासन के अंतिम दिनों को 'स्वर्ग काल' कहा जाता। लेखक व्यंग्य करता है कि भारत के लोगों ने कृतज्ञ होने के स्थान पर इसका उत्तर सैनिक विद्रोह से दिया। अंग्रेज लेखकों के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। राबर्ट आर्मे, विलियम राबर्ट्सन ओर जेम्स मिल द्वारा शुरू की गई परंपरा की ही यह एक कड़ी थी। यदि ऐसे पूर्वाग्रहपूर्ण इतिहास पर पुर्विचार हो तो आश्चर्य ही क्या! आज तो सी. एच. फिलिप्स जैसे अंग्रेज इतिहासकार भी मानते हैं कि भारतीय इतिहास को वस्तुगत स्थितियों को ध्यान में रख कर फिर से लिखा जाना चाहिए।

पहले भारतीय इतिहासकार, मजबूरी में ही सही, अंग्रेजों का पिष्ठपेषण ही कहते थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवाह में इतिहास राष्ट्रहित को ध्यान में रख कर लिखा जाना शुरू हुआ। और जैसा कि वर्कहार्ट ने लिखा है पूर्वग्रह और पक्षपातपूर्ण मानसिकता सहज ही राष्ट्रवादिता का मुखौटा लगा लेती है। इससे न इतिहास का कल्याण होता है न समाज का।

इतिहासकार मनुष्य होने के नाते जब मानव संबंधी अतीत के तथ्यों को संजोने बैठता है तो उसका पूरी तरह तटस्थ और वस्तुनिष्ठ न रह पाना स्वाभाविक है। लेकिन यदि वह अपनी मानसिकता, अपने पूर्वग्रहों और अपने विचारों के प्रति सायास और सतत् सचेत नहीं रहता तो उसकी अतीत की समझ सीमित और संकुचित हो जाती है। जब भारत जैसे विस्तृत और जटिल समस्याओं वाले देश के इतिहास के पुनर्लेखन का सवाल हो, जहां पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन और फिर देश का विभाजन हुआ हो, तो इतिहासकार के पूर्वग्रहों द्वारा इतिहास के पूरे परिदृश्य के ही गलत परिप्रेक्ष्य में बद्ध हो जाने की संभावना बनी रहती है।

भारतीय इतिहास के आधुनिक काल को राजनीति-प्रधान स्वरूप प्रदान किया गया है। राष्ट्रनिर्माण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इतिहास की मूल- धारा को न पहचान कर उसके व्यापक और सार्वभौम स्वरूप को नजरअंदाज कर राजनीति के सतही स्वरूप में उलझ जाने की प्रवृत्ति का आसानी से शिकार हुआ जा सकता है। राष्ट्रवाद के विकास काल में राष्ट्रहित की बात करना एक आदत और नीति बन जाता है। समाज के जागरूक वर्ग इसी दिशा में कार्यरत होते हैं। ऐसी स्थिति में इतिहासकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और भारतीय इतिहासकार ने ऐसा किया भी है। इसी तरह भारत जैसे जाति-धर्म प्रधान देश में अपनी निकटतम भावनात्मक इकाइयों के प्रति लगाव महसूस करना और उसके हित में काम करने की भी प्रवृत्ति रही है। ऐसी स्थिति में भारत के आधुनिक इतिहास लेखक के कभी राजनीतिक, कभी जातीय और कभी सांप्रदायिक पूर्वग्रहों ने इतिहासकार को भटकाया है।

हर लेखन का एक वैचारिक आधार होता ही है और वह वर्ग-विशेष के हित में होता है। चाहे इसके प्रति लेखक सजग और सचेत हो या न हो। आधुनिक भारत में लिखा गया अधिकांश इतिहास निरा तथ्यवादी रहा है और सामंती औपनिवेशिक मूल्यों की सेवा करता रहा है, चाहे लेखक अंग्रेज रहे हों या भारतीय। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब यह भावना तेज हुई कि अगर अंग्रेज भारतीय इतिहास को इस तरह पेश कर रहे हैं कि भारतीयों में हीन भाव और पराजय-बोध जागे तो देशभक्तों को इतिहास इस तरह पेश करना चाहिए कि भारतीयों में स्वाभिमान और राष्ट्रवाद जागे। इसके लिए विविधता में निहित एकता और प्राचीन भारत के गौरव को भावनात्मक स्तर पर उजागर किया गया। राधा कुमुद मुखर्जी, के. पी. जायसवाल, ताराचंद आदि ने यह काम राष्ट्रभक्ति के नाम पर किया। इस दौर में भी ऐसी प्रस्तुति अंततोगत्वा लाभदायक नहीं सिद्ध हुई लेकिन उनका कुछ सकारात्मक पक्ष यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक लेखन के जवाब में राष्ट्रवादी लेखन की एक उपयोगिता थी। यही प्रवृत्ति 1947 के बाद भी चलती रही है और के. एन. पणिक्कर तथा आर. सी. मजूमदार जैसे प्रख्यात लेखकों ने अपने को साफ-साफ राष्ट्रवादी इतिहासकार कहा है।

वास्तव में 1947 के पहले और बाद में भी ऐसे अधिकांश इतिहासकार वैज्ञानिक शोध और लेखन पद्धति और 'इतिहास क्या है, क्यों है, कैसे हैं' जैसे मूल प्रश्नों पर बिना सोचे और उनका एक उत्तर ढूंढ़े तथ्यों की खोज और उनकी करीने से सजावट मात्र प्रस्तुत करते रहे। उनका लिखा इतिहास भी विशिष्टों का जुलूस बना रहा। इतिहत्य निर्मात्री जनता और इतिहास के द्वंद्वात्मक विकास में निहित संघर्ष का इन पुस्तकों में अता-पता नहीं था। एक बात स्पष्ट हो गई थी कि इतिहास का पुनर्लेखन जरुरी है। लेकिन क्यों और कैसे की बात स्पष्ट नहीं थी। सरकारी संरक्षण और शह पर सरकारी नीतियों के अनुकूल इतिहास लिखा-लिखवाया जाता रहा जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह कि 1947 के बाद के तीन दशकों में यही बात सामने रखी गई कि भारत को आजाद करने का श्रेय गांधी- नेहरू की कांग्रेस को है जबकि यह बात गलत ही नहीं भ्रामक भी है।

धीरे-धीरे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को पूर्णतः या अंशतः सही मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी और जब डी. डी. कोसंवी ने प्राचीन भारत की, उसकी गाथाओं, मिथकों और सामाजिक संरचना की, भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की तो ऐसा सोचने वालों का आत्मविश्वास बढ़ा। शीघ्र ही भारतीय इतिहास के 'आर्थिक पक्ष' और 'जनता के इतिहास' को रेखांकित करने वालों का एक 'स्कूल' विकसित हो गया और आठवें दशक में विश्वविद्यालयों, इतिहास की संस्थाओं और इतिहास संबंधी नीति निर्धारण में उसका बोल-बोला हो गया। इस दौरान समाजवाद का मुखौटा लगाने वाली सरकार को इस विकास पर एतराज नहीं हुआ क्योंकि ऐसा इतिहास-लेखन अभी सशक्त नहीं हुआ था, जनचेतना से जुड़ नहीं पाया था और उसे चेतना को आगे ले जाने वाली शक्तियां स्वयं कमजोर थीं।

फिर भी इतना काफी था और देश के पुरातनपंथियों, रूढ़िवादियों और संकीर्ण विचार के लोगों ने ऐसे विकास क्रम का यथासंभव विरोध करना शुरू किया। इस प्रवृत्ति का सबसे संगठित प्रयास 'भारतीय विद्या भवन' के माध्यम से हुआ और सबसे भोंडा प्रयास ओक नामधारी व्यक्ति द्वारा औरों की डोर पर संचालित 'इतिहास पुनर्लेखन संस्थान' के माध्यम से हुआ।

वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में भारत के सामंती समाज में अंदर से अधिकांश व्यक्ति सांप्रदायिक होते हैं। इसलिए इस तरह का प्रचार बढ़ता गया और एक अजीब विडंबना बढ़ती गई। कक्षा में भारतीय विद्यार्थी सीखता है कि चंद्रग्रहण इसलिए होता है कि सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाने से उस पर छाया पड़ जाती है और घर में यह सीखता है कि चंद्रमा को राहु-केतु लील लेते हैं इसलिए चंद्रग्रहण लगता है और इसी व्याख्या पर उसका अधिक विश्वास होता है। उसी प्रकार वह इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह पढ़ता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और पत्र-पत्रिकाओं में यह पढ़ता है कि ताजमहल एक राजपूत का महल है और हिंदू हुआ तो दूसरी बात को सही मानता है। यह प्रवृत्ति इसलिए बनी हुई है और बढ़ती जा रही है कि वैज्ञानिक समझदारी के व्यापक प्रसार को न वैज्ञानिक महत्व देता है न इतिहासकार। न तो विज्ञान जनोन्मुख है न इतिहास।

जिन्हें मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है वे अपने को वैचारिक दृष्टि से अधिक परिपक्व और आधुनिक समझते हैं लेकिन मार्क्सवाद में विश्वास की बात करने मात्र से ही कोई माक्र्सवादी इतिहासकार हो जाता है क्या? मार्क्स ने सामाजिक विकास को समझने की प्रयोगशाला के रूप में इतिहास को लिया था। और उसने इतिहास की जिस भौतिकवादी व्याख्या को स्थापित किया था, उसका आधार था इतिहास की गतिदायिनी शक्तियों और प्रवृत्तियों की पहचान। उसके लिए अतीत वर्तमान और भविष्य की अलग-अलग स्वतंत्र अस्मिता नहीं होती। इस कालधारा की पहचान की मार्क्स ने एक वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की जिसके सहारे उसने स्वयं और दुनिया के उसके अगणित अनुयायियों ने अतीत को सही ढंग से पहचाना है। इतिहास लेखन में इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं। इन उपकरणों का निरंतर सजग और सचेत इस्तेमाल भी जरूरी है। इसके लिए तथ्य ही नहीं, तथ्यों की पहचान और चुनाव और उसके बीच प्रवाहित सूक्ष्म या स्पष्ट मूलधारा की समझ के लिए वैज्ञानिक दृष्टि और पद्धति आवश्यक है।

दूसरी ओर ऐसे इतिहासकार हैं जो इतिहास दर्शन और इतिहास के वैचारिक आधार को या तो नजरअंदाज करते है या उसको महत्व ही नहीं देते। उनके लिए इतिहासकार एक जज होता है। इसलिए इतिहासकार को तटस्थतापूर्वक तथ्यों के आधार पर स्वयं अपनी बात कहने देना चाहिए। ये लोग क्या यह नहीं समझते कि इतिहास का तथ्य विज्ञान के तथ्य की तरह नग्न और अपने में महत्वपूर्ण नहीं होता। अगणित कोरे तथ्यों में से जिन्हें देशकाल में 'संदर्भित' कर लिया जाता है वे ही इतिहास के तथ्य बनते हैं। इसलिए इतिहासकार की भूमिका, विषय और प्रासंगिक तथ्यों के चुनाव से ही शुरू हो जाती है। इस चुनाव का कोई न कोई तो आधार होगा ही। इतिहासकार की मनोवृत्तियां, पूर्वग्रह, मानसिकता, बौद्धिक स्तर, दृष्टि और उसका वर्गचरित्र निश्चित ही इस चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई कितनी ही डींग मारे इतिहास प्राकृतिक विज्ञान जैसा वस्तुगत और निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से इतिहासकारों का इतिहास लेखन निरपेक्ष ठूंसे हुए तथ्यों का समूह बन भी जाए तो वह इतिहास नहीं हो सकता। और विडंबना तो यह है कि इनमें से अधिकांश इतिहासकार तथ्यों को सर्वोपरि बताते हुए भी किसी जाति, धर्म, क्षेत्र या व्यक्ति विशेष की वकालत करते हैं, सायास या अचेतन ढंग से। इसलिए इनका लिखा इतिहास प्रायः न तो वस्तुगत होता है, न वैज्ञानिक, न निरपेक्ष ।

दोनों ही ओर बहुत से ऐसे शोधकर्ता और इतिहासकार हैं जो मासूम, अनिश्चय के शिकार ढुलमुल और कमजोर होने के कारण कोई स्टैण्ड नहीं ले पाते और हवा का रुख देखते रहते हैं। इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। वक्त आ गया है कि सही इतिहास लेखन में बढ़ रहे ध्रुवीकरण को और स्पष्ट तथा तेज किया जाए।

सही इतिहास न राजनीति की प्राथमिकता है न उसको नकारना। सही इतिहास न आर्थिक आधार को काटना है न उसे ही एकमात्र आधार मानना। सही इतिहास न व्यक्ति को केंद्र मानता है न व्यक्ति की भूमिका को नकारता है।

अगर करीब से भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो इतिहास को हिंदू मुसलमान जैसे धार्मिक चश्मों से देखना तो गलत है ही, केवल यांत्रिक ढंग से आर्थिक आधार को ही सब कुछ मान कर धार्मिक तत्व की भूमिका को नकारना भी गलत है। भारतीय इतिहास में भी मूलतः विकास की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक और अर्थतंत्र में संघर्ष के माध्यम से विकासमान तत्वों पर आधारित रही है। लेकिन इसमें जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि तत्वों की भूमिका को एकदम नकारना समझदारी को बाधित ही करेगा।

सही इतिहासलेखन व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति पर जोर देगा लेकिन वह व्यक्ति की भूमिका को भी स्वीकार करेगा। वह कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ह्यूम को नहीं देगा लेकिन ह्यूम नामक व्यक्ति की अपनी भूमिका को भी स्वीकारेगा। वह प्रथम महायुद्ध के बाद से 1947 तक इतिहास को नेहरू, पटेल, सुभाष, गांधी का जीवन चरित्र नहीं समझेगा, लेकिन वह इनकी विशेष सही-गलत भूमिकाओं को भी नहीं नकारेगा। वह बंगाल के विभाजन को कर्जन की बदमाशी भी नहीं मानेगा और साम्राज्यवादी चाल कह कर कर्जन के रोल को भी नहीं नकारेगा। 1947 में मिली राजनीतिक आजादी को वह न तो केवल राष्ट्रीय आंदोलन की परिणति समझेगा न कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का दबाव मात्र। सही इतिहास विकास-क्रम की अनिवार्यताओं, स्थिति, घटना व्यक्ति आदि की विशिष्ट भूमिकाओं को भी स्वीकारेगा। उसका निरुपण यांत्रिक नहीं वैज्ञानिक होगा। इसलिए वह आर्थिक मूलाधार को रेखांकित करने के साथ सुपर स्ट्रक्चर (ऊपरी ढांचा) राजनीति, साहित्य, कला, संस्कृति, जीवन-मूल्य, धर्म आदि की जटिलताओं और बारीकियों को भी उनका उचित प्रासंगिक स्थान देगा। 'सही इतिहास के निर्माता' कुछ लोग नहीं होंगे जैसा कि दोनों खेमों के अधिकांश इतिहासकार करते हैं, बल्कि इतिहास में स्थितियों के विकास के साथ भयानक कठिनाइयों में जूझता संघर्षरत और विजयोन्मुख व्यापक मेहनतकश जनता, मजदूर और किसान की तस्वीर उभरेगी। सही इतिहास मात्र तिथियों, नामों और कारनामों की भूलभुलैया नहीं होगा जैसा कि अधिकांश इतिहासकार करते हैं, बल्कि किसी देश काल की स्थिति में निहित मूल अंतर्विरोध और संघों के स्वरूप का निरूपण होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1857 और 1885 से नहीं शुरू होगा। उसके झंडाबरदार रानी झांसी, गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आदि ही नहीं होंगे। उनमें 'कमल और रोटी' की दास्तान, खिलाफत या भारत छोड़ो आंदोलन या असेंबली में बम फोड़ने के कारनामों को ले कर लफ्फाजी नहीं होगी। सही इतिहास भारतीय पूंजीपति वर्ग के जन्म और विकास या ट्रेड यूनियन के जन्म और विकास को रेखांकित करके ही नहीं संतुष्ट हो लेगा।

राष्ट्रीय आंदोलन का सही इतिहास तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय राष्ट्रवाद के मूल अंतर्विरोध को केंद्र में रखेगा लेकिन दोनों की अपनी जटिल विकास यात्रा और इस विकास में विभिन्न घटकों के परस्पर द्वंद्व-संबंध, उनकी आपस में और एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया को भी उजागर करेगा। वह ब्रिटेन की भारत के प्रति नीति की और भारत की बढ़ती चेतना और मुक्ति संग्राम में सक्रिय विभिन्न वगों की नीतियों को स्थानीय और परस्पर संदर्भों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विकासक्रम के बीच भी रख कर देखेगा। वह राष्ट्रीय आंदोलन को एक समरूप और रेखीय विकास की तरह नहीं बल्कि विभिन्न तत्वों के कभी निकट आते और कभी परस्पर विरोधी होते हितपूर्ति के प्रयत्नों और उन पर एक साथ और अलग-अलग प्रभाव डालते बाहरी हितों की भूमिका के बीच मुक्ति की आकांक्षा के बढ़ते आधार के रूप में प्रस्तुत करेगा। सही इतिहास सैतालीस में प्राप्त आजादी को जीत-हार और परिणति या प्रारंभ के रूप में नहीं देखेगा।

जाहिर है कि सामान्य पाठक इन बातों से तभी परिचित हो पाता है जब अखबारों की सुर्खी में कुछ पुस्तकों पर प्रतिबंध लगता है या किसी खास विचार-धारा के इतिहासकारों को परेशान किया जाता है या कभी-कभी नौकरी से निकाल तक दिया जाता है। जब इतिहास से ही लगाव नहीं है तो इतिहासकार और इतिहास लेखन को लेकर उठे विवादों से क्या सरोकार?

इस घातक अरुचि का एक सबसे स्पष्ट कारण है स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक विशेषकर स्कूलों के स्तर पर गलत ढंग से दी जाने वाली इतिहास की शिक्षा। आज भी विद्यार्थी को इतिहास महापुरुषों की गाथा या चमत्कारी घटनाओं का क्रम लगता है। उसे भरत मिलाप या छब्बीस जनवरी की परेड की झांकियां, एक तरह का तमाशा देखने का मजा आता है। तमाशा तो तमाशा होता है। उसे कहना पड़ता है कि कौन शासक महान हुआ, कौन सा काल स्वर्णकाल था, किस राजा का परिवार-दरबार कैसा था, कितनी लड़ाईयां और संधियां हुई। बस। इस इतिहास में यह अपने को, अपने जैसों को नहीं देखता। वह अंत तक नहीं जान पाता कि वह इन तथ्यों को क्यों जान रहा है। इन्हें न भी जानता तो क्या नुकसान था ?

दूसरा सबसे बड़ा कारण है इतिहास संबंधी सरुचिपूर्ण, सरल और प्रासंगिक लेखन का अभाव । अधिकांश इतिहास पुस्तक को उठाइए तो उनमें बस नाम और तिथियां नजर आएंगी। इस अंबार के नीचे दबा इतिहास कराहता रहता है। एक विदेशी इतिहासकार ने भारत की इतिहास पुस्तकों को टेलीफोन की डायरेक्टरी कहा था। क्या गलत कहा था? लेकिन डायरेक्टरी का तो एक इस्तेमाल है। जैसे बोरे में आलू भर देते हैं वैसे ही इतिहास की पुस्तक में तथ्य और तिथियां दूस दी जाएं तो उसका क्या मतलब होगा ?

दूसरी बात यह है कि जनता को केंद्र में रख कर इतिहास अभी हाल ही में लिखा जाना शुरु हुआ है, लेकिन जनता के लिए इतिहास कहां है? कुछ देशों में इतिहास की इतनी लोकप्रिय पत्रिकाएं निकलती है कि उन्हें भी सामान्य पाठक उसी रुचि के साथ खरीदता है जिस रुचि के साथ मनोरंजन करने वाली पत्रिकाओं को। इनमें इतिहास के अधिकारिक जानकार लिखते हैं और इस तरह लिखते हैं कि पाठक आकर्षित हो, पढ़े और समझे। हमारे देश में अब तो अधिकांश विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ने वाले छात्रों में कमी हो रही है और उनमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत में तो भारी कमी आई है। अब विद्वानों की पुस्तकें अधिकतर धूल चाटती हैं। ज्यादातर सामान्य पढ़े-लिखे लोग आठवीं कक्षा में ही इतिहास को दफन कर देते हैं। फिर कभी-कभार उनका इतिहास से साक्षात्कार बाजारू रंगीन पत्रिकाओं में होता है जिसमें इतिहास को रूमानी, सनसनीखेज और संकीर्ण ढंग से पेश किया जाता है। वहां भी महतों का रंगीन माहौल या किसी स्वतंत्रता सेनानी की प्रशस्ति प्रस्तुत होती है। अधिकांश पढ़े-लिखे लोग भी अंत तक किवदंती, गाथा, पुराण और इतिहास में अंतर नही कर पाते।

एक बात और। शासकों द्वारा लाख कोशिशों के बावजूद कि अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहे, सभी भारतीय भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार करने और एक विदेशी भाषा को पोषित करने के षड्यंत्र के बावजूद दूर-दराज के कस्बों और शहरों के मुहल्ले-मुहल्ले में 'इगलिश मीडियम' स्कूल खोलने के बावजूद, अंग्रेजी बोलने को विशिष्टता के प्रमाण के रूप में स्थापित करने के बावजूद, अंग्रेजी समझने वालों की संख्या गिर रही है। भारतीय भाषाओं में ही लिखने-पढ़ने और सोचने वालों की संख्या बढ़ रही है। पर उनमें उपयुक्त साहित्य का अभाव पूरा करने का प्रयास अपर्याप्त और दिखावटी है। हमारा विश्वास है कि जब तक इस देश की भाषाओं में ही पढ़ा-लिखा-सोचा नहीं जाएगा तब तक इस देश में राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ गुलाम मानसिकता के लोगों की बपौती चलती रहेगी।

इसी प्रकार हम यह भी समझते हैं कि इतिहास बोध जनचेतना का आधार होता है। इतिहास की प्रयोगशाला में ही रास्तों की खोज होती है। इतिहास एक विषय नहीं एक पहचान है। जैसे हर व्यक्ति के लिए विज्ञान की मोटी-मोटी जानकारी जरूरी है उसी तरह इतिहास की भी।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें