कँवल भारती का आलेख 'कफ़न का दलित पाठ'

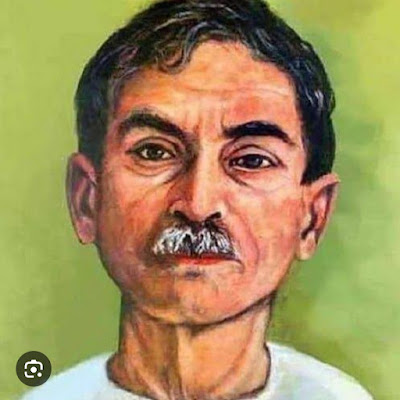

मुंशी प्रेमचंद हिन्दी के सर्वाधिक चर्चित कहानीकार हैं। हिन्दी पट्टी का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने प्रेमचंद की कहानियां न पढ़ी हों। उनकी कहानियों में सामाजिक सरोकार और पराधीन भारत की अनुगूंजें स्पष्ट तौर पर सुनी जा सकती हैं। लेकिन कुछ कहानियों विशेषकर 'कफन' कहानी को ले कर उनकी कड़ी आलोचना भी की गई है। प्रमुख दलित लेखकों ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर और कंवल भारती ने अपने तर्कों से इस कहानी की राहों को खोलने और इसकी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में मुंशी प्रेमचंद की ’कफ़न’ कहानी पर ’आलोचना’ के अंक 74 (जुलाई-सितम्बर 2023) में प्रकाशित प्रख्यात दलित लेखक कंवल भारती ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था। आइए आज पहली बार पर हम पढ़ते हैं कँवल भारती का आलेख 'कफ़न का दलित पाठ'।

कफ़न का दलित पाठ

कँवल भारती

‘कफ़न’ प्रेमचन्द की अंतिम कहानी है और सबसे विवादित। और विवाद का मुख्य कारण है उसका दलित पाठ। इस कहानी को पहली बार सवालों के घेरे में खड़ा किया था दलित लेखक ओमप्रकाश वाल्मीकि ने। उन्होंने नागपुर के दलित साहित्य सम्मलेन में, जो अक्टूबर 1993 में हुआ था, ‘कफ़न’ को सामंती मूल्यों की पक्षधर कहानी बताया था। उनकी टिप्पणी के बाद दलित आलोचना का ध्यान ‘कफ़न’ कहानी की ओर गया। किन्तु कफ़न की सबसे तीखी आलोचना डा. धर्मवीर ने की। उन्होंने 2005 में प्रकाशित अपनी किताब ‘प्रेमचन्द : सामंत का मुंशी’ में ‘कफ़न’ का जो दलित पाठ किया, उसमें घीसू और माधव की उदासीनता का कारण यह बताया कि ‘बुधिया जमीदार के लौंडे से गर्भवती थी।‘ इस अतिवादी आलोचना में पाठांतर है, जिससे मेरी सहमति नहीं है।

किन्तु डा. धर्मवीर के इस मत से असहमति नहीं है कि चमारों का कुनबा हो, और बुधिया घर में अकेली प्रसव-पीड़ा से तड़प रही हो, यह संभव नहीं है। उनका यह कहना सही है कि, ‘एक कुनबे में बहुत सारे लोग होते हैं। कुनबा घीसू, माधव और बुधिया से मिल कर नहीं बन सकता। कुनबे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुधिया ऐसी बेगौरी मर जाए। उसमें घीसू और माधव की भी जरूरत नहीं होती, ऐसे मामलों को कुनबा अपने आप संभाल लेता है। घीसू और माधव कितने भी लापरवाह, आलसी और कामचोर हों, कुनबे में बुधिया बेगौरी नहीं मर सकती थी।‘

चमारों के कुनबे में बुधिया का बेगौरी मर जाना, कदाचित विश्वसनीय नहीं है। यह दलितों के सामाजिक जीवन के यथार्थ को स्पर्श नहीं करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द कहानी नहीं लिख रहे थे, बल्कि दो चमारों, घीसू-माधव की जग-हंसाई करना चाह रहे थे। इसके पीछे उनका क्या ध्येय था, यह तो वही जानते होंगे, पर चमार इसे अपनी कहानी नहीं कह सकते।

घीसू-माधव कामचोर थे, यहाँ तक तो माना भी जा सकता था, क्योंकि किसी-किसी समुदाय में कोई-कोई आदमी कामचोर निकल ही आता है, पर प्रेमचन्द उनकी जग-हंसाई में उन्हें मनुष्य भी नहीं रहने देते। दयालु जमींदार उन्हें कफ़न के लिए पैसे देते हैं, और वे बाज़ार में जा कर उन पैसों की शराब पीते हैं और दो सेर पूड़ियाँ खाते हैं। (शायद बनारस में पूड़ियाँ तराजू में तौल कर बिकती हों, हमने अपने यहाँ तो कभी ऐसा देखा नहीं।) यहाँ प्रेमचन्द के लिए जमींदार दयालु हो जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि उन्नीसवीं सदी के शुरूआती तीन दशकों में जमींदारों के खिलाफ ही चमारों के संघर्ष चल रहे थे। और ये संघर्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक हुए थे। ये संघर्ष बेगारी, बेदखली और कम मजदूरी के खिलाफ शुरू हुए थे। उन्होंने अपनी लड़ाई में दुगुनी मजदूरी न देने पर, कम मजदूरी पर जमींदारों के खेतों में काम करना बंद कर दिया था। इतिहास में ऐसी कई हड़तालें दर्ज हैं, जो दलित मजदूरों ने की थीं। जमींदारों के उत्पीड़न के कारण ही चमारों और अन्य दलितों ने बड़ी संख्या में अंग्रेजों के फिजी जैसे नए उपनिवेशों में पलायन किया था, जिसकी वजह से जमींदारों की पूरी कृषि-व्यवस्था चौपट हो गई थी, और उसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की थी।

तब यह क्यों नहीं हो सकता कि घीसू-माधव उसी चमार-आन्दोलन का हिस्सा हों, जो दुगुनी मजदूरी न देने पर काम पर न जाते हों? वे निर्ब्याज भाव से इसीलिए दुगुनी मजदूरी मांगते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में चमारों ने दुगुनी मजदूरी पर ही काम करना तय किया हुआ था। क्या इसी वजह से वे सवर्णों की नज़र में कामचोर नहीं हो सकते थे? ठाकुर या जमींदार के बच्चे कामचोर हों तो बात समझ में आती है, क्योंकि शोषण और दमन के अलावा भी उनके पास बहुत-से संसाधन होते हैं, जिनके बल पर उनकी कई पीढ़ियां बिना काम किए ठाठ से तर सकती हैं। पर क्या भूमिहीन-सर्वहारा दलित वर्ग उस दौर में कामचोर बन कर तर सकता था? चमार ही नहीं, कोई भी दलित जाति काम से जी नहीं चुराती थी। उनकी पृष्ठभूमि अपार संसाधनों वाली नहीं थी। उन्हें काम कर के ही जिन्दा रहना था। जिस दौर में प्रेमचन्द ने यह कहानी लिखी, उससे पिछली कई सदियों तक में उत्तर भारत में जमींदारों और बड़ी जातियों के किसानों का काम चमारों के बिना नहीं चलता था। चमार कुशल हलवाहे और कृषि-विषयों के अच्छे जानकार माने जाते थे। सवर्ण जमींदारों ने चमारों को ही अपना हलवाहा नियुक्त किया हुआ था, क्योंकि उनके धर्म में सवर्णों को स्वयं हल चलाने का निषेध था। ऐसी मेहनती कौम के घीसू-माधव को प्रेमचन्द अगर कामचोर के रूप में गढ़ रहे थे, तो इसमें क्या आश्चर्य कि वह उनकी जग-हंसाई नहीं कर रहे थे?

‘कफ़न’ कहानी 1935 में लिखी गई थी। डा. आंबेडकर की लम्बी लड़ाई के फलस्वरूप दलितों के लिए कम्युनल अवार्ड में प्राप्त पृथक निर्वाचन के खिलाफ गाँधी का अनशन और पूना में उस पर हिंदुओं के पक्ष में 1932 का समझौता हो चुका था। गाँधी और कांग्रेस का हरिजन-उद्धार और आर्यसमाज तथा हिंदू महासभा का शुद्धि आन्दोलन भी आरम्भ हो गया था, जिसे डा. आंबेडकर और अन्य दलित नेताओं ने ढकोसला और पाखंड करार दिया था। उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1933-34 में गंदे पेशे छोड़ने, मजदूरी बढ़ाने और बेगारी के सभी रूपों के खिलाफ स्वामी अछूतानन्द का 'आदि हिंदू आन्दोलन' भी जोर-शोर से चल रहा था। इस आन्दोलन से प्रेमचन्द अपरिचित नहीं थे, क्योंकि कानपुर, लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद में उनकी लगातार सभाएं हो रही थीं, जिसकी रिपोर्टें उस समय के ‘प्रताप’ और ‘चाँद’ में छपती थीं। इलाहाबाद में तो मोटर-बग्घियों और गाजे-बाजे के साथ ढाई हजार दलितों का जुलूस निकला था, और 'आदि हिंदू महासभा' का विशाल सम्मेलन हुआ था, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र और बंगाल तक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस और गाँधी की आलोचना तथा अंग्रेजों की जयजयकार की गई थी। उसमें दलितों के लिए स्कूल खोलने, छात्रवृत्ति देने, बेगार-प्रथा बंद करने, गंदे पेशों का त्याग करने, मजदूरी बढ़ाने और शासन-प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में प्रस्ताव पास किए गए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेमचन्द की निगाह इस आन्दोलन पर न गई हो। उनके कई उपन्यासों में इस आन्दोलन की गूँज है। डा. धर्मवीर का मत है, और सही मत है कि प्रेमचन्द ने ‘रंगभूमि’ में जिस सूरदास चमार को नायक के रूप में परिकल्पित किया है, उसके माध्यम से उन्होंने स्वामी अछूतानन्द के आन्दोलन का ही काउंटर किया है।

प्रेमचन्द ‘कफ़न’ के समय चमारों की अंग्रेज-भक्ति और गाँधी-निंदा से भरे बैठे थे। गांधीवाद उनका आदर्श था, और चमार उसी आदर्श को अपना विनाश मानते थे। गांधीवाद में वह सब कुछ था, जो हिंदू धर्म में था, जैसे रामराज, वर्णाश्रम, गोभक्ति, परलोक, स्वर्ग-नर्क, पाप-पुण्य, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म इत्यादि। गाँधी दलितों को इसी हिंदू धर्म से बांध कर रखना चाहते थे, जिसके झांसे में चमार तो नहीं आए, पर दलित जाति का एक समुदाय गाँधी से जुड़ कर हरिजन बन गया था, और आज भी बना हुआ है। कफ़न में चमारों के प्रति प्रेमचन्द का यही रोष चित्रित हुआ प्रतीत होता है।

'कफ़न' कहानी में सामाजिक तानाबाना दलित-जीवन की गलत समझ पर बुना गया है। चमारों की बस्ती हो या कुनबा, उसमें मौत वाले घर का सदस्य कफ़न लेने नहीं जाता है, बल्कि अन्य व्यक्ति या सम्बन्धी जाता है। दूसरी बात, मौत वाला घर बहुत गरीब होने पर भी, कुनबे के लोग कफ़न का इंतजाम कर लेते हैं। इसलिए घीसू-माधव का जमींदार के पास जा कर रोना-गिड़गिड़ाना और जमींदार द्वारा कफ़न के लिए दो रुपए जमीन पर फेंक कर देने वाला प्रसंग बेतुका लगता है। हालाँकि शादी-ब्याह और हारी-बीमारी में लोग कर्ज लेते हैं, इससे इंकार नहीं है, और कफ़न के लिए भी कर्ज लेना संभव है, लेकिन तब, जब कुनबे में कोई भी मदद लायक नहीं हो। कर्ज ले कर भी मौत वाले घर के लोग किसी संबंधी को भेज कर कफ़न मंगवाते हैं, खुद नहीं जाते। किन्तु यदि किसी परिस्थितिवश घीसू-माधव को स्वयं कफ़न लेने जाना पड़ भी गया, तो यह तो और भी हैरान करने वाली बात है कि वे उन पैसों कफ़न न ले कर, शराब पी कर मस्ती करने लगे हों। संवेदना के स्तर पर उनका इतना अमानवीयकरण, यह तो चमारों के प्रति कोई खुन्नस ही हो सकती है, भले ही इसकी जड़ में कांग्रेस और गाँधी के खिलाफ चमारों का संघर्ष हो।

कोई अगर यह मानता है कि घीसू-माधव के चरित्रों में आदर्शहीनता का कारण सामाजिक व्यवस्था है, जिसने उन्हें तिरस्कृत, अछूत और उपेक्षित बनाया, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चमार अस्पृश्य जरूर थे, इसमें संदेह नहीं, परन्तु उत्तर भारत में दलितों के साथ उस तरह की अस्पृश्यता और अलगाव का वातावरण नहीं था, जैसा कि वह दक्षिण भारत में था। पूना के पेशवा-राज में अछूतों को गले में हांडी और कमर में झाडू बांध कर चलने की राजाज्ञा थी, पर वैसी कोई बंदिश उत्तर भारत में उनके साथ नहीं थी। सामाजिक भेदभाव अपनी जगह था, पर उत्तर भारत में चमारों के बिना खेत-खलिहान का काम चल ही नहीं सकता था। उन पर गाँव की अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। भले ही उन्हें सवर्णों और जमींदारों के चौके में प्रवेश न मिलता था, पर उनके बीच सामाजिक व्यवहार बराबर था। खेती और जमीन तथा मवेशियों से चमारों का निकट का संबंध था। रामनारायण रावत के अनुसार, चमारों के साथ धार्मिक अशुद्धता हिंदू धर्मग्रन्थों में थी, पर उसके आधार पर सामाजिक दुनिया नहीं चलती थी। बुकानन हेमिल्टन ने लिखा है कि मालाबार और दक्षिण भारत के चमारों की तुलना में, जहाँ वे गुलाम थे, गंगा के इलाके में उच्च जातियों और जमींदारों तक चमारों की सीधी पहुँच थी। प्रेमचन्द ने ठीक लिखा है कि गांव में चमारों के लिए दस काम थे। सिर्फ़ दस नहीं अनगिनत काम थे। वे हाट में जा कर दूध बेचते थे, घी बेचते थे, गुड़ बना कर बेचते थे, तथा मूंज और ऊन की चीजें बुन कर बेचते थे। चमार औरतें सवर्णों और जमींदारों के घरों में जा कर दालें और अनाज पीसती थी। घीसू-माधव भी, जैसा कि प्रेमचन्द ने लिखा है, जब जरूरत होती थी, काम करते थे, भले ही वह लकड़ियाँ काट कर बेचने का काम क्यों न हो। प्रेमचन्द ने उन्हें ‘संसार की चिंताओं से मुक्त’ और ‘क़र्ज़ से लदे’ भी बताया है। हालाँकि दलित जातियों पर कर्ज एक ‘ब्रह्मजाल’ है, जिसमें वे कर्जदार बनते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। सवर्ण जातियां इस ब्रह्मजाल से बाहर थीं, इसलिए वे कर्जदार नहीं होती थीं। लेकिन यह सोचने की बात है कि जो आदमी संसार की चिंता से मुक्त होगा, वह क़र्ज़ क्यों लेगा?

कई चीजें और भी अखरती हैं। जब मालूम था कि बुधिया प्रसव-वेदना में थी, तो घीसू यह कैसे कह सकता था कि ‘चुड़ैल का फिसाद होगा, यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है।‘ क्या प्रसव-पीड़ा में औरत को ओझा के पास ले कर जाया जाता है?

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द की ‘कफ़न’ कहानी एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करती है, जब जमींदारों और सवर्णों के साथ चमारों का व्यापक संघर्ष चला होगा। इसके कारण जमींदारों और सवर्णों को भारी सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ‘जमींदार साहब दयालु थे, कफ़न के लिए दो रुपए निकाल कर फेंक दिए, बनिए-महाजन भी क्यों इनकार करते, किसी ने दो आने दिए, किसी ने चार आने। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और ठाकुर की वह बारात, जिसमें छोटे-बड़े सबने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की। कोई रोक-टोक नहीं थी।‘ चमारों के लिए सामाजिक समरसता की यह याददिहानी आकस्मिक नहीं है।

|

| कंवल भारती |

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें