सेवाराम त्रिपाठी का आलेख 'सच बोलने से बचती शताब्दी के नाम'

'सच बोलने से बचती शताब्दी के नाम'

सेवाराम त्रिपाठी

इक्कीसवीं शताब्दी! तुमको असंख्य आकर्षणों के बावजूद स्वीकार कर पाने में भारी दिक्कत हो रही है। बाज़ार में हमारी समूची सभ्यता और संस्कृति है। पैसे के लिए ज्यादातर बिकने को तैयार बैठे। सांसद, विधायक बिक जाते हैं। न्याय, धर्म, ईमान और जीवन मूल्य बिक जाते हैं। तुमसे क्या-क्या कहूँ और क्या-क्या छिपाऊँ। राजनीति तो पहले भी बदरंग थी; अब तो वह क्रूर, काली कलूटी, हिंसक, लंपट और झूठ का भयावह गटर हो गई है। वहाँ सच तक पहुँचने के समूचे रास्ते भी बंद हो गए हैं। चारों ओर झूठ का बोलबाला है। जो सच बोलता है, उसे छिपना पड़ता है। पूर्व में कहा जाता रहा है कि जिसके पास भी सच की एक छोटी-सी चिंगारी है वही कुछ कह सकता है; वही कहने वाला है; अन्यथा सब टापते रह जाएँगे। एक कहावत भी है न 'सांच को आंच नहीं'। इस दौर में सच ही मुश्किल में है। अब सच बोलने वालों का भयानक अकाल है। अब सत्य को एक छलावे में बदल दिया गया है। झूठ बोलने वालों के तमाम पैमाने निर्धारित हो गए हैं। कुछ समय बाद सत्य की स्मृति भर बच सकेगी—या शब्दकोष में वह रह पाएगा। इसमें भी शक है। कोई किसी को अपना सच अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इस दौर में सच एक अफसाने के अलावा और क्या है? अफसाने लिखते रहो और जमकर पिटते रहो। सत्य पिट रहा है और उसे बड़े आराम से जम कर पीटा जा रहा है।

पहले हमारे शिक्षक सच्चाई के बारे में बेधड़क बताया करते थे; अब उन्हीं को लाज आती है। कुछ को तो एलर्जी भी हो गई। सच राजनेताओं और प्रभावी लोगों के कुतक्के में धरा है। धीरे-धीरे सच हमारे जीवन से ही विदा ले रहा है। सच्चाई को स्वीकार कर पाना तो अत्यंत दूभर है। लोग उसे कायदे से चिह्नित तक नहीं कर पा रहे। पहले झुट्ठे घिग्घिओं में बंधे होते थे; अब उल्टा-पुल्टा हो गया। आज सच्चाई की ही घिग्घी बँधी है। सच बोलने वालों को बेभाव की पड़ती है और उन्हें सार्वजनिक रूप से थुर दिया जाता है। अदने-अदने से लोग उसे ठाँस रहे हैं।

सत्य केवल सत्यनारायण की व्रत कथा में बचा है। वह भी केवल नाम भर का। दरअसल वहाँ भी क्या सच है? सच है कि नहीं, कोई नहीं जानता। हाँ, जो सच को स्वीकार नहीं करता उसकी क्या-क्या हालत हुई। सत्यनारायण व्रत कथा दरअसल सत्य के अलौकिक महात्म्य की ही कथा है। साधू बनिया, लीलावती और कलावती ने क्या-क्या भोगा और बनिए ने सच को बार-बार ढकने की कैसे कोशिश की। हर बार उसका मन अस्वीकृत कर देता था। इधर क्या करिएगा दारोगा जी दोपहर को सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं— खूब बड़ा जलसा करते हैं। शाम को पचासों हज़ार सत्यनारायण कथा के कारण रिश्वत खींच लिया करते हैं। उनकी पत्नी परम प्रसन्न है कि सत्यनारायण की बदौलत रिश्वत का इतना बड़ा करिश्मा हुआ। प्रश्न तो खड़े हो जाते हैं - क्या सत्य वाकई में ईश्वर का ही प्रतिरूप है। जैसा ईश्वर को मानने वाले घोषणा करते हैं। ईश्वर को तो उन्होंने भी नहीं देखा। और यदि वह वाकई में है तो उनके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। तमाम मान्यताओं में है तो झूठ बोलने का अखंड साम्राज्य धड़ल्ले से चल कैसे रहा है?

कभी साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल हुआ करती था; अब नहीं है सच भी दायरे से बहुत बाहर है। ज्यादातर झूठ सरपट दौड़ रहा है; सबके अलग-अलग तरह के सच आसमान में उड़ रहे हैं। जो हमारे संगी-साथी हैं वे सच को खूँद रहे हैं; लीद रहे हैं और बार-बार अपना सिर धुन रहे हैं।

हमारे मित्र अपने आधे-अधूरे सच को ठोंक-बजा रहे हैं। कुछ हैं; जो अधोगामी विचारों में और घुन लगे इरादों में ही अपने को परम सौभाग्यशाली होने को प्रमाणीकृत करने में लगे हैं। इधर एक लंबी लाइन मुक्तविचार वीरों की है। वे वोट देते हैं। किसी न किसी को तो देते ही होंगे। बने हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं। यानी फ्री थिंकर्स के कथन में वे जीवित हैं। वे कहते हैं कि न उन्हें इधर चाहिए, न उधर चाहिए, न मध्यमार्गी। वे अपने चमकते रास्तों की तरफ सरपट भाग रहे हैं। वे न जाने कहाँ-कहाँ फ्री डाऊनलोड हो गए हैं। दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग सच बोलते नहीं; सच बोलने का प्रदर्शन करते हैं। एक देशी मसल है— 'सच बोलने वाले का मुँह कुदाल जैसा होता है।' कहते हैं, जीवन में उत्साह होना चाहिए; क्योंकि भीड़ बहुत है और उसी तरह झुट्ठों की अपार लीला भी है। उनका साम्राज्य हर चीज़ को एक उत्सव में रूपांतरित करने पर तुला है। उन्हें न तो आधा से कोई लेना-देना, न पूरा से। उन्हें आंतरिक पवित्रता से कोई लेना-देना नहीं। सच के इर्द-गिर्द कोलाहल को जानने-बूझने का भी कोई प्रयत्न नहीं।

हम इस दौर में और इस समय में आखिर क्या तलाश रहे हैं? महाभारत का धृतराष्ट्र चाहे जितना गया-गुजरा रहा हो, उसके पास पुत्र-मोह का ओपन इलाका तो था। गांधारी चाहे जैसी रही हो, उसने कभी भी दुर्योधन को विजय का आशीर्वाद नहीं दिया। और तो और, भीष्म पितामह वचन और प्रतिज्ञा से बँधे थे; लेकिन दुर्योधन की हौसला अफजाई कभी नहीं की। हमेशा उसे खरी-खोटी सुनाते रहे। कर्ण दुर्योधन के कारण धर्म भूल गया था; तभी भरी सभा में उसने द्रौपदी को वेश्या कहा था और बाद में इसका पश्चात्ताप भी किया था। हस्तिनापुर में एक ही आदमी था विदुर। उसने कभी भी सच कहने का साहस नहीं छोड़ा। उसने हमेशा सच बोला; लेकिन देखिए, सच अब कहाँ है? एक कोने में पड़ा-पड़ा गंधा रहा है? है कि नहीं।

मैं बार-बार सोचता हूँ कि हमारे समय और समाज को और हमारी दुनिया को आखिर क्या हो गया है? कोई भी सच को बोलने का साहस नहीं दिखा पा रहा। न जुटा पा रहा। आधा-अधूरा बोलने से या कहने से अधूरे सच को क्या पूरे सच में तब्दील किया जा सकता है। लोग सच बोल रहे हैं उतना ही; जिससे उनका काम चलता रहे; उनकी ज़िंदगी का व्यापार चलता रहे। बहुत कम हैं; जो खतरा उठा कर सच बोलने का साहस रखते हैं। यह गुण अक्सर प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार में देखा गया है। उन्होंने न जाने कितने भाषणों में और न जाने कितनी ऐंकरिंग करते हुए सच को बोलने का साहस किया। यही उनकी कीमत है इस दौर में; अन्यथा तो पत्रकारों की जो हालत हो गई है, वह किसी से छिपी नहीं है। कुछ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।कभी-कभी तो वह मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। समूची पत्रकारिता में खबरें ही नहीं है; केवल चमत्कार-प्रदर्शन है; एक बाज़ीगरी है। एक विराट खेल चल रहा है और जय जयकार चल रहा है।

सच्चाई पहले आर्तनाद करती रही, सब सुनते रहे; लेकिन कोई बोला नहीं। कुछ दिनों बाद सच्चाई हमारे अनुभव में भी नहीं आएगी। हमारा काम झूठ से ही चल जाएगा; क्योंकि जान वर आदमी से ज्यादा अच्छी भाषा बोलने लगे हैं और उसी तरह झुट्ठे सच से बेहतर रूप धर रहे हैं। इस दौर में तस्कर, तड़ीपार, हत्यारे और अपराधी अभय की मुद्रा में हैं। पहले सच्चाई की आवाज़ हज़ारों किलोमीटर दूर तक तक सुनाई देती थी। आज उसकी जगह माइक्रोमीटर, मिलीमीटर तक भी नहीं पहुँच पा रही है। इधर बलात्कारी हत्यारे और अपराधी को सत्ताएं गोद में ले लेती हैं और अभय कर देती हैं। फिर भी ऐसे ही कठिन समय में हमें जीना है। हम सब कुछ हार चुके हैं - आज़ादी, जनतंत्र, संविधान और नागरिकता भी। झूठ ने हमारे स्वर्णिम संसार को चकनाचूर कर दिया है; लेकिन सच्चाई जब अपने स्वरों में ठीक से गाती है तो ज़िंदगी में जीने के एहसास पैदा हो जाते हैं। कविता का यह अंश पढ़ें—

"जैसे बंद कमरे में भर जाती है धूल

मैं धूल से भर रहा हूँ

किस-किस किस-किस

भीतर तक किस-किस

...धूल हटाने मारता हूँ तेज़ फूँक

पर नहीं खोज पाता।"

(धूल कविता)

हम दुष्टों, आतताइयों, हिंसकों के सभ्य, सुसंस्कृत और भरा पूरा मुनष्य होने के इंतज़ार में हैं और वे झूठ के महामाया बाज़ार में न जाने क्या-क्या उड़ा रहे हैं?

बुजुर्ग बताया करते थे कि हमारे पूर्वज यह कहते थे-

हम झूठ न बोलेंगे भइया, हम लड़के बच्चे वाले हैं

उनकी ही संतानें जोर दे कर यह कहती हैं कि

ईमान को क्या हम चाटेंगे

हम लड़के बच्चे वाले हैं"

इस दौर में हो यह रहा है कि सारा का सारा माल झूठा लेकिन पैकिंग सच्चाई की। मेरे मित्र कवि कैलाश तिवारी की ये पंक्तियां स्मरण आ रही हैं -

"भै सचाई लापता केसे कही,

कुन्नियाव मारे है धता केसे कही

अब दनादन हय गवाही झूठि के,

न्याय के पोंदे खता केसे कही"

वास्तविकता तो यह है कि मारे भय के प्रायः हर आदमी सच बोलने से बच रहा है। जान किसे प्यारी नहीं होती? आप क्या कर रहे हैं?

000

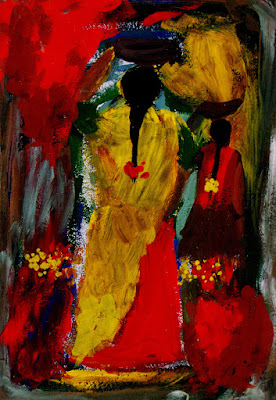

(इस पोस्ट में प्रयुक्त पेंटिंग्स मनोज कचंगल की हैं।)

सम्पर्क

मोबाइल : 7987921206

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें